Seguidores

29 dezembro 2005

Vampiros de almas

Muito da revolução na linguagem ocorrida nos anos 50 se deve aos talentos emergentes do cinema americano da década de 50, como Robert Aldrich (A morte num beijo), Stanley Kubrick (A morte passou por perto, O grande golpe), e, entre outros, evidentemente, como Nicholas Ray, Samuel Fuller, Donald Siegel ou, simplesmente, Don Siegel. Acabei de ver Vampiros de almas (Invasion of the body snatchers, 1955) no Telecine Cult, filme eletrizante, de impacto. A mise-en-scène de Siegel (a quem Clint Eastwood, confessadamente, afirmou ser seu mestre, juntamente com Sergio Leone), toda pontuada pela partitura musical, dá o tom do estilo de representação daquela época dentro de uma fórmula de filme B. Pena que os responsáveis pelos telecines tenham colocado Vampiros de almas na abominável tela cheia (full screen), considerando que originariamente foi filmado em Superscope com lente anamórfica.

27 dezembro 2005

Jean Seberg em Acossado (A Bout de souffle, 1959), de Jean-Luc Godard, filme detonador da Nouvelle Vague juntamente com Os Incompreendidos (Les quatre cent coups, 1959), de François Truffaut. Segundo a opinião desse bloguista, Acossado continua sendo não somente o melhor filme de Godard mas o mais expressivo da Nouvelle Vague. Não se cansa, o bloguista, de rever Acossado. Cinema e ao mesmo tempo explicação do cinema.

26 dezembro 2005

A CONEXÃO FRANCESA DE FRANKENHEIMER

Há filmes que, porque oriundos do chamado ‘cinemão’ (leia-se indústria cultural de Hollywood), são desprezados ‘a priori’ pela crítica. Como se uma boa obra cinematográfica não pudesse surgir do bojo industrial. Se o cinema hollywoodiano, atualmente, é um lixo, não se pode deixar, porém, de convir que, no passado, o cinema americano produziu algumas das melhores pérolas da sétima arte em todos os tempos. Por exemplo, vi, muito recentemente, em DVD, um filme que fora massacrado pela crítica quando do seu lançamento em meados da década de 70: ‘Operação França II’ (‘The French Connection II’, 1975), de John Frankenheimer. Não confundir com o primeiro, ‘Operação França’, de William Friedklin, feito no início dessa década, mas que recebeu elogios entusiasmados da crítica mais competente e mais ‘limpa’.

Surpreendentes o domínio formal de Frankenheimer – nesse particular Friedklin também é um mestre (e, para isso, basta ver ‘Jade’) e o tratamento temático inusitado e insólito para um filme que se pensaria numa continuação amorfa do primeiro. Obra de ‘mise-en-scène’, é, também, além de um extraordinário filme de ação e emoção, uma reflexão sobre o choque cultural entre a mentalidade americana e a francesa, pois o ‘tira’ interpretado por Gene Hackman, que deixou escapar o grande traficante Fernando Rey no final do primeiro, vai a Marselha para captura-lo, e, nessa cidade, fica subordinado, por estrangeiro, aos ditames da polícia francesa, cujo chefe, interpretado por Bernard Fresson, a princípio, não oferece condições para um desempenho livre de Hackman. Mas o que surpreende em ‘The French Connection II’ é a alternância inusual em fitas do gênero entre os momentos fortes e os momentos fracos. Todo rodado em Marselha, ‘The French Connection II’ tem também um registro documental que revela a geografia da cidade.

Há uma seqüência extraordinária nesse sentido, quando Hackman, que é capturado pela ‘gang’ de Fernando Rey e passa semanas tomando heroína para se viciar e, finalmente, é salvo e começa um tratamento de choque para a desintoxicação, fica na cela frente a frente com o policial francês. Este, para conter os ímpetos da abstinência da droga, oferece a Hackman uma garrafa de conhaque e os dois começam a conversar. Os planos são fixos e demorados e Hackman procura, na sua embriaguês, relembrar fatos passados e bem imbricados à cultura americana sob o olhar paciente, mas confuso, do policial. Nessa interlocução, inusitada, repita-se, para um ‘thriller’, está contida todo o choque existente entre duas culturas.

A narrativa de Frankenheimer parece que foi introduzida por um fio elétrico de alta tensão, pois o espectador, mesmo nos momentos em que nada acontece, fica ‘suspenso’, à espera que algo surja de repente. Mestre de obras nas quais a ação é a tônica, mas sempre procurando dar a esta um sentido de espetáculo e de ‘mise-en-scène, Frankenheimer foi um diretor de inegáveis atributos, ainda que, no final da carreira, não tenha demonstrado o vigor de outrora. Mas fez filmes importantes como ‘Sob o domínio do mal’, ‘Sete dias de Maio’, ‘O extraordinário marinheiro’, ‘O homem de Alcatraz’, entre muitos outros, para cair, no fim da vida, em mediocridades do tipo ‘Amazonas em chamas’. Antigamente se chegou a dizer: há ‘um frankenheimer na praça’, o que se traduz por autoria, por atestado de vigor, de profissionalismo, de bom espetáculo.

‘Operação França II’, realizado em 1975, antes que a infantilização temática tomasse conta de Hollywood, é um filme que merece ser revisto e, para isso, existe em DVD em cópia luminosa bem distribuída. A crítica, que fez vista grossa para esse filme de Frankheimer, considerando, ora vejam só, ‘medíocre continuação’, precisa, urgentemente, se ainda quiser enxergar e ver o cinema na sua essência, fazer uma revisão completa de seus postulados superados. O espetáculo reina em ‘The French Connection II’, há um sentido cinematográfico na direção de Frankenheimer que espanta e assombra. Para muitos, entretanto, a obra cinematográfica está presa ao elo semântico, ao elo do conteúdo, desconhecendo, muitos que se arvoram a comentaristas cinematográficas, a importância do elo sintático, da maneira pela qual o realizador articula os elementos da linguagem cinematográfica em função da explicitação temática.

Os ‘contemporâneos’, adeptos da chamada ‘contemporaneidade’, que virou jujuba em boca de pseudo-intelectual, podem ver as qualidades de um Almodóvar, Lynch, Von Trier, mas quando se trata de um Friedklin, de um Frankenheimer, a coisa fica mais difícil. Por que? Creio que a resposta está dada.

Surpreendentes o domínio formal de Frankenheimer – nesse particular Friedklin também é um mestre (e, para isso, basta ver ‘Jade’) e o tratamento temático inusitado e insólito para um filme que se pensaria numa continuação amorfa do primeiro. Obra de ‘mise-en-scène’, é, também, além de um extraordinário filme de ação e emoção, uma reflexão sobre o choque cultural entre a mentalidade americana e a francesa, pois o ‘tira’ interpretado por Gene Hackman, que deixou escapar o grande traficante Fernando Rey no final do primeiro, vai a Marselha para captura-lo, e, nessa cidade, fica subordinado, por estrangeiro, aos ditames da polícia francesa, cujo chefe, interpretado por Bernard Fresson, a princípio, não oferece condições para um desempenho livre de Hackman. Mas o que surpreende em ‘The French Connection II’ é a alternância inusual em fitas do gênero entre os momentos fortes e os momentos fracos. Todo rodado em Marselha, ‘The French Connection II’ tem também um registro documental que revela a geografia da cidade.

Há uma seqüência extraordinária nesse sentido, quando Hackman, que é capturado pela ‘gang’ de Fernando Rey e passa semanas tomando heroína para se viciar e, finalmente, é salvo e começa um tratamento de choque para a desintoxicação, fica na cela frente a frente com o policial francês. Este, para conter os ímpetos da abstinência da droga, oferece a Hackman uma garrafa de conhaque e os dois começam a conversar. Os planos são fixos e demorados e Hackman procura, na sua embriaguês, relembrar fatos passados e bem imbricados à cultura americana sob o olhar paciente, mas confuso, do policial. Nessa interlocução, inusitada, repita-se, para um ‘thriller’, está contida todo o choque existente entre duas culturas.

A narrativa de Frankenheimer parece que foi introduzida por um fio elétrico de alta tensão, pois o espectador, mesmo nos momentos em que nada acontece, fica ‘suspenso’, à espera que algo surja de repente. Mestre de obras nas quais a ação é a tônica, mas sempre procurando dar a esta um sentido de espetáculo e de ‘mise-en-scène, Frankenheimer foi um diretor de inegáveis atributos, ainda que, no final da carreira, não tenha demonstrado o vigor de outrora. Mas fez filmes importantes como ‘Sob o domínio do mal’, ‘Sete dias de Maio’, ‘O extraordinário marinheiro’, ‘O homem de Alcatraz’, entre muitos outros, para cair, no fim da vida, em mediocridades do tipo ‘Amazonas em chamas’. Antigamente se chegou a dizer: há ‘um frankenheimer na praça’, o que se traduz por autoria, por atestado de vigor, de profissionalismo, de bom espetáculo.

‘Operação França II’, realizado em 1975, antes que a infantilização temática tomasse conta de Hollywood, é um filme que merece ser revisto e, para isso, existe em DVD em cópia luminosa bem distribuída. A crítica, que fez vista grossa para esse filme de Frankheimer, considerando, ora vejam só, ‘medíocre continuação’, precisa, urgentemente, se ainda quiser enxergar e ver o cinema na sua essência, fazer uma revisão completa de seus postulados superados. O espetáculo reina em ‘The French Connection II’, há um sentido cinematográfico na direção de Frankenheimer que espanta e assombra. Para muitos, entretanto, a obra cinematográfica está presa ao elo semântico, ao elo do conteúdo, desconhecendo, muitos que se arvoram a comentaristas cinematográficas, a importância do elo sintático, da maneira pela qual o realizador articula os elementos da linguagem cinematográfica em função da explicitação temática.

Os ‘contemporâneos’, adeptos da chamada ‘contemporaneidade’, que virou jujuba em boca de pseudo-intelectual, podem ver as qualidades de um Almodóvar, Lynch, Von Trier, mas quando se trata de um Friedklin, de um Frankenheimer, a coisa fica mais difícil. Por que? Creio que a resposta está dada.

16 dezembro 2005

Filmes notáveis no "Reduto do Comodoro"

Aconselho uma visita ao blog de Carlos Reichenbach, Reduto do Comodoro (http://redutodocomodoro.zip.net/), onde o dublê de cineasta e bloguista está realizando um levantamento muito importante sobre os filmes marcantes, que ele chama, muito ajustadamente, notáveis. Impressionante o conhecimento filmográfico de Reichenbach, sua vivência e formação cinematográficas, o gosto pelo thriller e os chamados malditos, sempre procurando, na sua investigação, eleger a criação fílmica, um certo toque bizarro, sem, contudo, deixar de estar aberto a filmes diversos, como a inclusão, genial, do non sense de Tashlin em O rei dos mágicos (The gheisha boy), com Jerry Lewis, filme-escola deste como diretor que viria a ser a partir de fins dos anos 50. Entre os nacionais, destaco, entre muitos outros evidentemente, a inclusão de Tocaia no asfalto, filme baiano de 1962, de Roberto Pires, thriller rigoroso, uma produção genuinamente soteropolitana que demostra em Pires um realizador pleno no seu domínio formal da linguagem. Duas seqüências desse filme são primorosas: a tentativa de assassinato na Igreja de São Francisco, e a outra tentativa no cemitério do Campo Santo. Pires tinha uma carpintaria exemplar, uma espécie assim de ouriversaria no tratamento da linguagem, e pode ser considerado um dos maiores artesãos do cinema brasileiro. Seus últimos filmes, porém, não mais mostraram a garra dos primeiros, talvez por não contar com a infraestrutura que tinha o Ciclo Bahiano de Cinema. O site Reduto do Comodoro, ao incluir, entre os notáveis filmes nacionais, Tocaia no asfalto, faz justa homenagem ao cinema baiano, que teve, entre fins dos anos 50 até meados da década de 60, uma efervescência criadora única, singular, que nunca mais veio a retomar, esta, a verdade.

15 dezembro 2005

14 dezembro 2005

OS DEZ MELHORES FILMES DE 2005

1) MENINA DE OURO (Million dollar baby, 2004), de Clint Eastwood. Através do itinerário de uma garota que luta para alcançar a glória no boxe, uma análise do homem e sua circunstância, um olhar arguto e ajustado nos trâmites determinados pela sociedade americana que provocam a solidão e a marginalização. Mais uma comprovação do talento soberbo de Eastwood, talvez o maior cineasta americano vivo.

2) OLIVER TWIST (Oliver Twist, 2005), de Roman Polansky. Para os exegetas de vanguarda e os hermenêuticos de plantão, ávidos de novidades inexistentes, um filme que, talvez, para eles, não faça jus ao passado do autor. Mas é um espetáculo cinematográfico de rara beleza, que envolve e encanta. Polansky possui uma carpintaria narrativa extraordinária, uma varinha de condão que faz de suas seqüências pura emoção.

3) BOM DIA, NOITE (Buongiorno, notte, 2003), de Marco Bellochio. Um realizador com aquilo que Truffaut considerava essencial a todo cineasta: estilo particular e visão de mundo. À luz de seu cinema, singular, marcante, uma interpretação do assassinato de Aldo Moro, mesclando o ‘affair’, em si, com uma pungente análise do ser enquanto criatura condicionada pelos fatos. Filme brilhante, um verdadeiro presente para o medíocre cinema da chamada contemporaneidade.

4) OS SONHADORES (The dreamers, 2003), de Bernardo Bertolucci. A ação se localiza nos agitados dias de Maio de 1968 em Paris, quando jovens fazem um inter-relacionamento nada disciplinar entre o sexo e o cinema. O cinema, aqui, é a vida. E, neste ‘recuerdo’, uma obra que possui um frescor nostálgico do próprio autor. E seu cinema é sempre brilhante, um sentido de ‘mise-en-scène’ ‘sui generis’, que faz do cineasta um dos mais importantes de sua geração.

5) MANDERLAY (Manderlay, 2005), de Lars Von Trier. Depois de ‘Dogville’, o que se podia esperar de Von Trier? Mas, aqui, não deixa de surpreender, abordando, com uma maneira única, a questão racial, tendo, nos negros, seu foco principal. Talvez, no oásis de talentos e de criadores, seja ele um dos raros em que se possa esperar a redenção do cinema enquanto produção de sentidos não amparada nos grilhões da mesmice.

6) AS MARCAS DA VIOLÊNCIA (A history of violence, 2005), de David Cronemberg. O plano-seqüência inicial faz lembrar aquele genial de ‘A marca da maldade’, de Orson Welles. O cartão de visitas já se mostra aí, neste momento. Um homem, casado, pacato, com vida bucólica, dono de uma lanchonete, mata um assaltante e a partir daí começa a ter o cotidiano modificado. A violência está dentro de cada um de nós. Filme exemplar, maduro, de um mestre.

7) GOSTO DE SANGUE (Blood simple, 1984), de Joel Cohen. A inserção dessa primeira obra de Coen, realizada nos anos 80, se justifica porque quando lançada fora cortada pelos produtores e somente agora se pôde ver, na íntegra, o filme como imaginado pelos irmãos realizadores. A produção de sentidos, aqui, advém do silêncio, dos movimentos de câmera, do corte, de um ruído específico, em suma, é o cinema vivo e sua expressão.

8) FILME FALADO, de Manoel Oliveira. Realizador português, com mais de 90 anos, faz uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, seus modismos, seus vazios, por meio de uma viagem de navio, quando os personagens conversam e da dialogação é que surgem os significados. Impressionante a lucidez de um homem dessa idade, quando a maioria dos cineastas contemporâneos está míope e bárbara. A ver obrigatoriamente em DVD.

9) O TEMPÊRO DA VIDA (Politiki kouzina, 2005), de Tassos Boulmetis. Filme grego de inusitada importância que passou em brancas nuvens. Boulmetis, ao tratar de uma história familiar, faz o encontro do intimismo com o realismo numa singular bifurcação que resulta poética, principalmente quando o contexto em que ela está inserida é a dos conturbados anos da guerra civil da década de 60 em seu país.

9) O TEMPÊRO DA VIDA (Politiki kouzina, 2005), de Tassos Boulmetis. Filme grego de inusitada importância que passou em brancas nuvens. Boulmetis, ao tratar de uma história familiar, faz o encontro do intimismo com o realismo numa singular bifurcação que resulta poética, principalmente quando o contexto em que ela está inserida é a dos conturbados anos da guerra civil da década de 60 em seu país.

10) O JARDINEIRO FIEL (The constant gardener, 2005), de Fernando Meirelles. Baseado em um livro de John Le Carré (autor, entre outros, de ‘O espião que saiu do frio’), obra de grande beleza visual na qual Meirelles articula um sentido agudo de ‘mise-en-scène’, fornecendo, em doses homeopáticas, as informações necessárias para a compreensão de seu discurso imagético, que resulta belo e envolvente. É, sim, um grande cineasta, este Meirelles. Belíssimo filme.

10 dezembro 2005

De Carlos Reichenbach

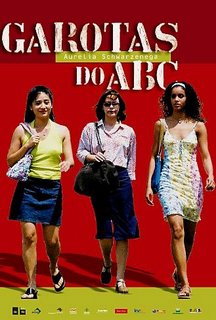

Na entrevista que saiu no site Coisa de Cinema, quando falo dos cineastas brasileiros, cometi séria omissão (também já estava na sétima cerveja). Se ainda tiver conserto, com esta postagem aqui, quero dizer que considero Carlos Reichenbach como um dos maiores realizadores do cinema brasileiro. Garotas do ABC, penúltimo filme do cineasta, saiu em bom DVD, que vale a pena ser alugado. A recomendação, aqui, vai, assim, sem nenhuma hesitação.

07 dezembro 2005

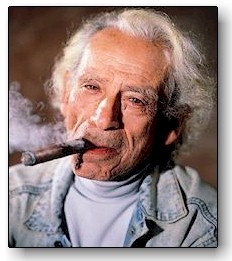

Edgard, o Navarro

O cineasta baiano Edgard Navarro, que foi o grande vencedor do Festival de Brasília -para muitos o mais importante do Brasil, começou a ser atraído pela praxis cinematográfica em meados do decurso dos anos 70, quando do boom superoitista. Neste momento, filma Alice no país das mil novilhas, o polêmico O rei do cagaço, dando início à sua carreira cujo ponto culminante é Eu me lembro. Navarro passou por várias bitolas (Super 8, VHC, 16mm, 35mm). Em vídeo, tem um trabalho muito interessante sobre o cinema baiano: Talento demais. O que se espera, agora, depois do triunfo, é que Eu me lembro consiga uma forte distribuição e possa, assim, ser visto nas principais capitais brasileiras.

05 dezembro 2005

"Rio Bravo", de Howard Hawks

Em ‘Onde começa o inferno’ (‘Rio Bravo’, 1959), de Howard Hawks, resposta desse grande mestre ao ‘western’ psicológico que então emergia no cinema americano, há uma cadência que o distingue dos filmes do gênero que foram seus contemporâneos e, de certa forma, o que interessa ao autor é o estudo de comportamentos de homens numa dada situação. Excetuando-se o tiroteio final, e uns poucos tiros aqui e ali, os seus 144 minutos de projeção se concentram num espaço exíguo, qual seja a delegacia da qual é xerife John Wayne, com algumas deslocações dos personagens pelas ruas e pelo hotel onde se hospeda a bela Angie Dickinson – uma das pernas mais bonitas de toda a história do cinema. Hawks, num faroeste, sempre sinônimo de ação e contínuo corte em movimento, predispõe seu filme – uma obra-prima! – a uma quase ‘inação’, podendo se ver, nesta obra, um estilo muito mais próximo ao de Michelangelo Antonioni do que de um John Ford, por incrível que isso possa parecer. Há uma ‘escrita’ bem marcada na utilização dos procedimentos cinematográficos, há, em Hawks, uma constância temática e estilística. Daí poder ser considerado um verdadeiro autor de filmes. Mas, na sua filmografia, existe uma ‘diáspora’, porque nas comédias a emergência de um ‘non sense’, de uma ‘loucura’, entra em choque com seus filmes fora desse gênero, como podem servir de exemplo ‘Levada de breca’, ‘Bola de fogo’, ‘O esporte favorito dos homens’, ‘O inventor da mocidade’, entre muitos outros.

Um filme brilhante como ‘Hatari!’ (1962), por exemplo, segue, na sua estrutura narrativa, um mesmo tipo de itinerário. Se em ‘Rio Bravo’ os personagens esperam e, durante a maior parte do filme nada acontece de significativo, em ‘Hatari!’, eles também estão sempre a esperar pela próxima caçada, e é na espera que o cineasta aproveita para estudar a índole comportamental humana. ‘Hatari!’, que foi visto como mera fita de aventuras, é, na verdade, uma obra grandiosa, inteligente, e que propicia, ainda, o prazer do cinema, o que tem se tornado uma fato raro na mediocridade contemporânea que confunde obscuridade com profundidade – ver, por exemplo, ‘Filme de amor’, de Júlio Bressane. Uma vez, Jean-Luc Godard, ‘desconstrutor’ do cinema nos anos 60, realizador admirado e considerado de vanguarda, respondendo a um repórter acerca do que era o cinema respondeu-lhe: ‘O cinema é Howard Hawks’.

Não se viaja na maionese quando se está diante de um filme de Howard Hawks. O Telecine Classic (Net/Sky), quando existia e se respeitava e não tinha, ainda, se transformado no híbrido ‘Cult’, exibiu várias vezes ‘Bola de fogo’ (‘Ballfire’), desse realizador, que tem Gary Cooper e Bárbara Stanwick nos principais papéis. Um grupo de eruditos se encontra há anos numa casa com o objetivo de elaborar a mais perfeita das enciclopédias, quando, de repente, uma mulher, fugindo de uma confusão que envolve gangsteres, encontra nela um refúgio. Esfuziante, bela, termina por se fazer apaixonar por Gary Cooper. A mulher, aqui, é elemento deflagrador de uma reviravolta na vida dos sábios.

Ver Hawks é essencial! Infelizmente existem poucos ‘hawks’ disponíveis em locadoras, mas nas televisões por assinatura, de vez em quando, um deles se apresenta para o prazer do cinéfilo. Já ‘Rio Bravo’, cujo título em português deve ser desprezado – ‘Onde começa o inferno’, tem em DVD e a cópia é das mais luminosas, conservando, como é justo e correto sem atentar contra a integridade da obra cinematográfico, o formato original pelo qual foi visto nos cinemas. Esse filme, uma obra-primíssima, é considerado como um dos maiores filmes de todos os tempos, chegando mesmo, numa lista definitiva solicitada pela ‘Folha de S.Paulo’ a críticos do mundo inteiro, Inácio Araújo encimá-lo como seu filme preferido. O ‘western’ em Hawks segue um itinerário, uma trajetória, um percurso: ‘Rio Vermelho’ (1948), com John Wayne e Montgomery Clift, ‘Rio Bravo’, com Wayne e Dean Martin, ‘Eldorado’ (1965), com Wayne e Robert Mitchum e, como canto de cisne, obra crepuscular, ‘Rio Lobo’ (1970). ‘Eldorado’ é uma refilmagem disfarçada de ‘Rio Bravo’, mas, mesmo, assim, filme de brilhantismo assegurado, ainda mais quando se tem presente a figura emblemática do ‘sonolento’ Mitchum, que a crítica tanto desprezou quando atuava, chamando-o de canastrão e não sabendo vê-lo como um tipo, uma personalidade, um emblema.

Um filme brilhante como ‘Hatari!’ (1962), por exemplo, segue, na sua estrutura narrativa, um mesmo tipo de itinerário. Se em ‘Rio Bravo’ os personagens esperam e, durante a maior parte do filme nada acontece de significativo, em ‘Hatari!’, eles também estão sempre a esperar pela próxima caçada, e é na espera que o cineasta aproveita para estudar a índole comportamental humana. ‘Hatari!’, que foi visto como mera fita de aventuras, é, na verdade, uma obra grandiosa, inteligente, e que propicia, ainda, o prazer do cinema, o que tem se tornado uma fato raro na mediocridade contemporânea que confunde obscuridade com profundidade – ver, por exemplo, ‘Filme de amor’, de Júlio Bressane. Uma vez, Jean-Luc Godard, ‘desconstrutor’ do cinema nos anos 60, realizador admirado e considerado de vanguarda, respondendo a um repórter acerca do que era o cinema respondeu-lhe: ‘O cinema é Howard Hawks’.

Não se viaja na maionese quando se está diante de um filme de Howard Hawks. O Telecine Classic (Net/Sky), quando existia e se respeitava e não tinha, ainda, se transformado no híbrido ‘Cult’, exibiu várias vezes ‘Bola de fogo’ (‘Ballfire’), desse realizador, que tem Gary Cooper e Bárbara Stanwick nos principais papéis. Um grupo de eruditos se encontra há anos numa casa com o objetivo de elaborar a mais perfeita das enciclopédias, quando, de repente, uma mulher, fugindo de uma confusão que envolve gangsteres, encontra nela um refúgio. Esfuziante, bela, termina por se fazer apaixonar por Gary Cooper. A mulher, aqui, é elemento deflagrador de uma reviravolta na vida dos sábios.

Ver Hawks é essencial! Infelizmente existem poucos ‘hawks’ disponíveis em locadoras, mas nas televisões por assinatura, de vez em quando, um deles se apresenta para o prazer do cinéfilo. Já ‘Rio Bravo’, cujo título em português deve ser desprezado – ‘Onde começa o inferno’, tem em DVD e a cópia é das mais luminosas, conservando, como é justo e correto sem atentar contra a integridade da obra cinematográfico, o formato original pelo qual foi visto nos cinemas. Esse filme, uma obra-primíssima, é considerado como um dos maiores filmes de todos os tempos, chegando mesmo, numa lista definitiva solicitada pela ‘Folha de S.Paulo’ a críticos do mundo inteiro, Inácio Araújo encimá-lo como seu filme preferido. O ‘western’ em Hawks segue um itinerário, uma trajetória, um percurso: ‘Rio Vermelho’ (1948), com John Wayne e Montgomery Clift, ‘Rio Bravo’, com Wayne e Dean Martin, ‘Eldorado’ (1965), com Wayne e Robert Mitchum e, como canto de cisne, obra crepuscular, ‘Rio Lobo’ (1970). ‘Eldorado’ é uma refilmagem disfarçada de ‘Rio Bravo’, mas, mesmo, assim, filme de brilhantismo assegurado, ainda mais quando se tem presente a figura emblemática do ‘sonolento’ Mitchum, que a crítica tanto desprezou quando atuava, chamando-o de canastrão e não sabendo vê-lo como um tipo, uma personalidade, um emblema.

01 dezembro 2005

30 novembro 2005

Eu me lembro, de Edgard Navarro

Acaba de vencer o recente Festival de Brasília, conquistando os prêmios mais importantes, Eu me lembro, filme baiano de Edgard Navarro, que teve uma produção difícil, levando anos até que pudesse ser, agora, concluído. Vi Eu me lembro numa sessão especial na Sala Walter da Silveira, em vídeo, num telão, ocasião em que fiz o comentário que vai abaixo para o site Coisa de Cinema. Se já tinha gostado do filme há quase dois anos e ainda incompleto, completo como está, deve ser uma das obras mais importantes do cinema brasileiro dos últimos decênios.

Evocação de um pretérito, que se consubstancia, na verdade, no próprio passado do autor, retrato de uma geração e do espírito de uma época, Eu me lembro, de Edgard Navarro, cujo roteiro venceu, por unanimidade, o Prêmio Carlos Vasconcelos Domingues, primeiro de uma série de editais patrocinados pela Secretaria de Turismo e Cultura do Estado da Bahia como incentivo à produção de filmes, obra de estréia desse realizador no longametragismo, é surpreendente pelo seu vigor poético, que se caracteriza pela atipicidade em relação à costumeira abordagem temática daqueles que fazem cinema nestas plagas.

A sua singularidade vem, em primeiro lugar, da maneira pela qual Navarro trata o seu tema, mas, também, pelo que diz. Retrato de sua geração, a mesma, aliás, que se angustia e se exaspera em Meteorango Kid, o herói intergalático (1970), de André Luiz de Oliveira, Eu me lembro, trinta e quatro anos depois deste filme, vem, por assim dizer, fazer um balanço da trajetória tumultuada de uma rebeldia anárquica que pontificou a partir de meados dos anos 60 com o chamado Cinema Marginal. E que tem, na Bahia, o seu apogeu na iconoclastia do boom superoitista do qual Edgard Navarro é, talvez, o seu mais emblemático representante, com as dilacerações fílmicas de O rei do cagaço, Lyn e Katazan, Exposed, entre outros, e, particularmente, O Superoutro (1980), este um média metragem já anunciador de um cineasta febril e extremamente agitado que, com o passar dos anos, adquiriria uma certa pacificação para o mergulho em seu amarcord que se cristaliza em Eu me lembro.

A verve satírica, o humor, sempre presente a cada fotograma, estão, no entanto, intactos, mas, paradoxalmente, ocultos por elipse no filme de longa metragem. Não mais o tumulto interior à flor da pele, a crueldade, imensa, de rir de si próprio – característica, aliás, somente dos grandes artistas, a escatologia jogada ao ventilador, a imperiosa necessidade de afirmar as suas idiossincrasias diante do estar-no-mundo, como podem ser verificados na sua filmografia de superoitista aparentemente perturbado pela angústia da existência, mas a assunção da maturidade, a disponibilidade de olhar o seu itinerário com a paciência dos sábios, a temperança dos que, passado o delírio, conquistam a paz para, assim conseguida, por em prática um revival de sua própria vida. Se o delírio se aquietou, encontra-se, no entanto, potencialmente sugerido nas imagens de Eu me lembro.

Nascido em meados do século passado, Navarro empreende neste filme uma busca de suas lembranças desde a primeira, quando esteve no cais do porto para receber um parente e viu um navio ancorado. O resgate memorialístico se faz por meio de sua percepção do homem e das coisas desde tenra idade. É, neste ponto de vista, um inventário, um recuerdo, mas um inventário, diga-se logo, de um artista sensível e exultante, que oscila entre o amargor e a alegria, entre o riso e a tristeza. Eu me lembro, em mãos de um outro cineasta que não as de Edgard Navarro, poderia resultar num amontoado de lembranças pueris, mas o autor soube resgata-las com halo poético não destituído, entretanto, de um olhar irônico muito acentuado e de uma consciência sempre presente da tragicidade da existência.

Estruturado através de fragmentos de memória, Eu me lembro não possui uma narrativa para aqueles que buscam a instalação do conflito clássico in progress ou páginas de viradas explosivas. Se há conflito, este se instaura no interior dos fragmentos e na obra como um todo como o conflito de um realizador com suas lembranças. O corpus, portanto, do filme de Edgard Navarro, é um corpus pleno de fragmentos, estilhaços do que se lembra de mais essencial na formação de uma personalidade. Mas o que se possa ver como individualismo se espraia numa perspectiva universalista, porque a obra navarriana é, na verdade, o inventário poético de toda uma geração. Nesse sentido, e, aqui, não vai nenhuma alusão a interferências estéticas, considerando ser o filme de Navarro muito singular e especial, Eu me lembro é filho de Meteorango, assim como, também, de toda uma saga underground que se estabeleceu quando o autor saiu da aborrecência para a consciência de uma juventude sem rumo. A formação do cineasta se deu na plenitude de uma época na qual poucas eram as saídas, asfixiadas que estavam por um regime de exceção rigoroso e pelas influências vindas do exterior: a eclosão do hipismo, com sua filosofia do flower power, Maio de 68, o cinema subterrâneo que se tinha notícia, a desconstrução operada por Jean-Luc Godard, et caterva. E Edgar, num happening acontecido em meados dos anos 70, durante uma das jornadas baianas, pôs em prática o dito sganzerliano de O bandido da luz vermelha: 'quando a gente não pode fazer nada, a gente se avacalha e se esculhamba'. No meio de um debate estéril, no cine-teatro do Icba, fez corar o crítico José Carlos Avellar e, constatando que palavras seriam inúteis para o rebate de uma arenga, tirou a roupa, e nu, com a mão no bolso, estarreceu os participantes.

Uma constante do cinema navarriano é o humor, conditio sine qua non para a existência de uma obra de arte, assim é se nos parece. O humor é essencial e pode ser aplicado mesmo nas situações mais trágicas (vide Shakespeare, Racine, Nelson Rodrigues, Luis Buñuel...). O humor e a consciência da tragicidade da existência, dois elementos fundamentais para a substancialização de uma visão de mundo. Edgard Navarro já mostrou, em seus filmes anteriores, que os possui às escâncaras. Assim, em Eu me lembro, cada fragmento do seu amarcord é pontuado com uma chave irônica, um acento humorístico, um olhar, ora sarcástico, ora cheio de piedade, sobre a pobre condição do homem na Terra. Filme exemplar nesse sentido, pleno de observações perspicazes sobre o comportamento humano, acerca das idiossincrasias do ser enquanto vivente e navegador e condutor de seu itinerário vivencial. A primeira visão do filme pode provocar omissões, pois Eu me lembro foi dado a conhecer em única e especialíssima sessão privé.

Impressionante como, contando com poucos recursos – o dinheiro do prêmio, insuficiente para a reconstituição de uma décadas ou, mesmo, para a feitura de um longa-metragem, Navarro conseguiu transmitir o espírito de sua época. A direção de arte é excelente e os intérpretes, todos atores baianos, constituem tipos extraordinários, a destacar a figura do pai, cuja força de convencimento e poder de verdade são inegáveis. Mas não se poderia, sob pena de violenta omissão, ressaltar a presença tocante de empregada negra, que comove pela sua expressão, pela sua autenticidade, principalmente no fragmento no qual, já decaída pela idade, pelo passar do tempo, entra triste num asilo de idosos. São pequenas coisas que o filme de Navarro possui que conseguem transmitir todo um sentimento de mundo, toda a angústia do fluxo temporário que aniquila, que destrói as esperanças de outrora e revelam a maldade do mundo para com os seus viventes. Mas e a louca que fala impropérios e dita suas diatribes? Crepuscular a seqüência quando o jovem Edgard, já entrado na juventude, passeia com um amigo por ruas noturnas e encontra uma maluca a dizer coisas aparentemente ensandecidas, mas que revelam verdade e dor. O close-up desta personagem enfurecida pela loucura lúcida é de força invulgar.

Nenhum filme brasileiro até agora apresentou tão bem o retrato da era ripesca como faz Navarro em Eu me lembro. Talvez porque, também, um personagem do período no qual viveu intensamente suas divagações, curtindo a letargia do estar e da inação, o fato é que transmite muito bem o que foi aquela época. Se em Meteorango Kid, o herói intergalático, na famosa seqüência do apartamento em que os três personagens fumam maconha, o tom é de desespero, dilaceramento, e explosão, no filme de Navarro reinam uma calmaria, uma letargia, capazes de estabelecer o clima do revival do próprio filme, com os fantasmas do passado a desfilar no gramado verde até que o personagem central, que é o próprio Edgard, decaídas as expectativas, desfeitas as desesperanças, diz que vai comprar uma câmera Super 8. É o embrião que se instaura, o embrião do cineasta.

Na estrutura do discurso cinematográfico navarriano, os fragmentos, que fazem parecer bolhas que se desmancham no ar da memória em flou, de repente, assumem uma combustão quando do sonho agitado do personagem principal. É o próprio filme que se sintetiza como um ensaio memoralístico, revelando a sua estruturação de estilhaços de lembranças e, com isso, fazendo lembrar também a necessidade que todos precisam da memória, a memória como estabelecimento presente, constituinte do próprio ser humano (vide Hiroshima, mon amour, O ano passado em Marienbad, Muriel, todos de Alain Resnais).

A herança felliniana é, porém, a que corre no sangue de Navarro no filme em questão. A influência não significa nenhum desmérito, pois como disse Harold Bloom, famoso crítico literário, toda a literatura ocidental descende de Hamlet, de William Shakespeare, chegando, mesmo, a identificar Bloom em qualquer livro uma decorrência do arquétipo emblemático do bardo. Fellinianas são as cenas dos fantasmas, a da mulher gorda que recebe xingamentos dos meninos – Sagharina de Oito e meio? e a belíssima seqüência do charlatão que se impõe como prestidigitador a fazer uma mulher adormecer sob hipnose.

Mas o que importa é que Eu me lembro, de Edgard Navarro, suavizando, aqui, suas diatribes anteriores, sem perder a ironia devastadora – e que bela e insólita aquele momento do enterro quando um maltrapilho joga caixões de defunto num amontoado deles, adquirindo atmosfera surrealista, é um dos melhores filmes já feitos pelo cinema baiano em todos os tempos. E um exemplo para a cinematografia brasileira.

A sua singularidade vem, em primeiro lugar, da maneira pela qual Navarro trata o seu tema, mas, também, pelo que diz. Retrato de sua geração, a mesma, aliás, que se angustia e se exaspera em Meteorango Kid, o herói intergalático (1970), de André Luiz de Oliveira, Eu me lembro, trinta e quatro anos depois deste filme, vem, por assim dizer, fazer um balanço da trajetória tumultuada de uma rebeldia anárquica que pontificou a partir de meados dos anos 60 com o chamado Cinema Marginal. E que tem, na Bahia, o seu apogeu na iconoclastia do boom superoitista do qual Edgard Navarro é, talvez, o seu mais emblemático representante, com as dilacerações fílmicas de O rei do cagaço, Lyn e Katazan, Exposed, entre outros, e, particularmente, O Superoutro (1980), este um média metragem já anunciador de um cineasta febril e extremamente agitado que, com o passar dos anos, adquiriria uma certa pacificação para o mergulho em seu amarcord que se cristaliza em Eu me lembro.

A verve satírica, o humor, sempre presente a cada fotograma, estão, no entanto, intactos, mas, paradoxalmente, ocultos por elipse no filme de longa metragem. Não mais o tumulto interior à flor da pele, a crueldade, imensa, de rir de si próprio – característica, aliás, somente dos grandes artistas, a escatologia jogada ao ventilador, a imperiosa necessidade de afirmar as suas idiossincrasias diante do estar-no-mundo, como podem ser verificados na sua filmografia de superoitista aparentemente perturbado pela angústia da existência, mas a assunção da maturidade, a disponibilidade de olhar o seu itinerário com a paciência dos sábios, a temperança dos que, passado o delírio, conquistam a paz para, assim conseguida, por em prática um revival de sua própria vida. Se o delírio se aquietou, encontra-se, no entanto, potencialmente sugerido nas imagens de Eu me lembro.

Nascido em meados do século passado, Navarro empreende neste filme uma busca de suas lembranças desde a primeira, quando esteve no cais do porto para receber um parente e viu um navio ancorado. O resgate memorialístico se faz por meio de sua percepção do homem e das coisas desde tenra idade. É, neste ponto de vista, um inventário, um recuerdo, mas um inventário, diga-se logo, de um artista sensível e exultante, que oscila entre o amargor e a alegria, entre o riso e a tristeza. Eu me lembro, em mãos de um outro cineasta que não as de Edgard Navarro, poderia resultar num amontoado de lembranças pueris, mas o autor soube resgata-las com halo poético não destituído, entretanto, de um olhar irônico muito acentuado e de uma consciência sempre presente da tragicidade da existência.

Estruturado através de fragmentos de memória, Eu me lembro não possui uma narrativa para aqueles que buscam a instalação do conflito clássico in progress ou páginas de viradas explosivas. Se há conflito, este se instaura no interior dos fragmentos e na obra como um todo como o conflito de um realizador com suas lembranças. O corpus, portanto, do filme de Edgard Navarro, é um corpus pleno de fragmentos, estilhaços do que se lembra de mais essencial na formação de uma personalidade. Mas o que se possa ver como individualismo se espraia numa perspectiva universalista, porque a obra navarriana é, na verdade, o inventário poético de toda uma geração. Nesse sentido, e, aqui, não vai nenhuma alusão a interferências estéticas, considerando ser o filme de Navarro muito singular e especial, Eu me lembro é filho de Meteorango, assim como, também, de toda uma saga underground que se estabeleceu quando o autor saiu da aborrecência para a consciência de uma juventude sem rumo. A formação do cineasta se deu na plenitude de uma época na qual poucas eram as saídas, asfixiadas que estavam por um regime de exceção rigoroso e pelas influências vindas do exterior: a eclosão do hipismo, com sua filosofia do flower power, Maio de 68, o cinema subterrâneo que se tinha notícia, a desconstrução operada por Jean-Luc Godard, et caterva. E Edgar, num happening acontecido em meados dos anos 70, durante uma das jornadas baianas, pôs em prática o dito sganzerliano de O bandido da luz vermelha: 'quando a gente não pode fazer nada, a gente se avacalha e se esculhamba'. No meio de um debate estéril, no cine-teatro do Icba, fez corar o crítico José Carlos Avellar e, constatando que palavras seriam inúteis para o rebate de uma arenga, tirou a roupa, e nu, com a mão no bolso, estarreceu os participantes.

Uma constante do cinema navarriano é o humor, conditio sine qua non para a existência de uma obra de arte, assim é se nos parece. O humor é essencial e pode ser aplicado mesmo nas situações mais trágicas (vide Shakespeare, Racine, Nelson Rodrigues, Luis Buñuel...). O humor e a consciência da tragicidade da existência, dois elementos fundamentais para a substancialização de uma visão de mundo. Edgard Navarro já mostrou, em seus filmes anteriores, que os possui às escâncaras. Assim, em Eu me lembro, cada fragmento do seu amarcord é pontuado com uma chave irônica, um acento humorístico, um olhar, ora sarcástico, ora cheio de piedade, sobre a pobre condição do homem na Terra. Filme exemplar nesse sentido, pleno de observações perspicazes sobre o comportamento humano, acerca das idiossincrasias do ser enquanto vivente e navegador e condutor de seu itinerário vivencial. A primeira visão do filme pode provocar omissões, pois Eu me lembro foi dado a conhecer em única e especialíssima sessão privé.

Impressionante como, contando com poucos recursos – o dinheiro do prêmio, insuficiente para a reconstituição de uma décadas ou, mesmo, para a feitura de um longa-metragem, Navarro conseguiu transmitir o espírito de sua época. A direção de arte é excelente e os intérpretes, todos atores baianos, constituem tipos extraordinários, a destacar a figura do pai, cuja força de convencimento e poder de verdade são inegáveis. Mas não se poderia, sob pena de violenta omissão, ressaltar a presença tocante de empregada negra, que comove pela sua expressão, pela sua autenticidade, principalmente no fragmento no qual, já decaída pela idade, pelo passar do tempo, entra triste num asilo de idosos. São pequenas coisas que o filme de Navarro possui que conseguem transmitir todo um sentimento de mundo, toda a angústia do fluxo temporário que aniquila, que destrói as esperanças de outrora e revelam a maldade do mundo para com os seus viventes. Mas e a louca que fala impropérios e dita suas diatribes? Crepuscular a seqüência quando o jovem Edgard, já entrado na juventude, passeia com um amigo por ruas noturnas e encontra uma maluca a dizer coisas aparentemente ensandecidas, mas que revelam verdade e dor. O close-up desta personagem enfurecida pela loucura lúcida é de força invulgar.

Nenhum filme brasileiro até agora apresentou tão bem o retrato da era ripesca como faz Navarro em Eu me lembro. Talvez porque, também, um personagem do período no qual viveu intensamente suas divagações, curtindo a letargia do estar e da inação, o fato é que transmite muito bem o que foi aquela época. Se em Meteorango Kid, o herói intergalático, na famosa seqüência do apartamento em que os três personagens fumam maconha, o tom é de desespero, dilaceramento, e explosão, no filme de Navarro reinam uma calmaria, uma letargia, capazes de estabelecer o clima do revival do próprio filme, com os fantasmas do passado a desfilar no gramado verde até que o personagem central, que é o próprio Edgard, decaídas as expectativas, desfeitas as desesperanças, diz que vai comprar uma câmera Super 8. É o embrião que se instaura, o embrião do cineasta.

Na estrutura do discurso cinematográfico navarriano, os fragmentos, que fazem parecer bolhas que se desmancham no ar da memória em flou, de repente, assumem uma combustão quando do sonho agitado do personagem principal. É o próprio filme que se sintetiza como um ensaio memoralístico, revelando a sua estruturação de estilhaços de lembranças e, com isso, fazendo lembrar também a necessidade que todos precisam da memória, a memória como estabelecimento presente, constituinte do próprio ser humano (vide Hiroshima, mon amour, O ano passado em Marienbad, Muriel, todos de Alain Resnais).

A herança felliniana é, porém, a que corre no sangue de Navarro no filme em questão. A influência não significa nenhum desmérito, pois como disse Harold Bloom, famoso crítico literário, toda a literatura ocidental descende de Hamlet, de William Shakespeare, chegando, mesmo, a identificar Bloom em qualquer livro uma decorrência do arquétipo emblemático do bardo. Fellinianas são as cenas dos fantasmas, a da mulher gorda que recebe xingamentos dos meninos – Sagharina de Oito e meio? e a belíssima seqüência do charlatão que se impõe como prestidigitador a fazer uma mulher adormecer sob hipnose.

Mas o que importa é que Eu me lembro, de Edgard Navarro, suavizando, aqui, suas diatribes anteriores, sem perder a ironia devastadora – e que bela e insólita aquele momento do enterro quando um maltrapilho joga caixões de defunto num amontoado deles, adquirindo atmosfera surrealista, é um dos melhores filmes já feitos pelo cinema baiano em todos os tempos. E um exemplo para a cinematografia brasileira.

28 novembro 2005

Este blogueiro, numa mesa de bar, acompanhado de muitas louras geladas, deu uma entrevista a pedido do jornalista e crítico de cinema baiano Sandro Santana, que, na ocasião, também comeu muito água, resultando numa conversa de quase duas horas. Entrevista etílica, portanto, mas consciente, embora as opiniões possam ferir algumas susceptibilidades. Não foi o propósito, porém, daquele que respondeu. Quem quiser dar uma olhada, considerando que a entrevista foi feita especialmente para o Coisa de Cinema, pode lê-la se clicar no link que se segue: http://www.coisadecinema.com.br/default.asp

23 novembro 2005

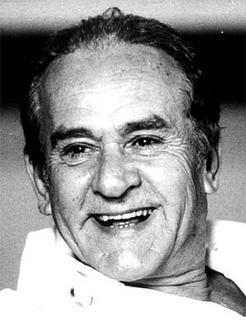

Athayde: Don Quixote do cinema baiano

Quinze anos já se passaram desde que Carlos Alberto Vaz de Athayde partiu para o espaço. Cineasta baiano, um idealista, que veio a falecer em julho de 1990. Este blog não poderia deixar de lembrar desse exemplo de abnegação, insistência, dedicação, pelo cinema baiano. Considero Athayde um primus inter pares, uma figura sui generis, que motivou toda uma geração a aderir, sem hesitação, à expressão pelas imagens em movimento. A foto que ilustra a página é de um momento de Vôo Interrompido, média metragem de José Umberto, realizada em 1969, que, na sua época, foi considerado o primeiro filme realmente marginal da cinematografia soteropolitana. Vemos o quixotesco Athayde, aqui, à frente de Sonia Goulart e Marizete Freire. Vôo interrompido, pela sua importância no quadro do cinema baiano dos fins da década de 60, é obra que precisa, urgentemente, ser reavaliada, pois seu discurso está muito afeito a um cinema poemático em detrimento do cinema de prosa. Obra fragmentada que se quer poética e bela na sua concepção e na sua ação.

19 novembro 2005

Umas e outras

Nicole Kidman, não tenho dúvida, se Hitchcock a tivesse conhecido, seria a sua loura. Ela, após uma inexpressiva entrada em cena nos anos 90, está se tornando cada vez melhor atriz. É uma intérprete que se empenha, dá tudo de si, por um bom papel. Sofreu nas mãos de Lars Von Trier em Dogville, um sofrimento quase falconettiano, mas gostou da experiência, considerando-a evolutiva para a carreira. Além de sua beleza física, de uma atração fatal, tem a garra das grandes atrizes, sabendo aliar o talento ao belo de sua imagem. Em A intérprete, do desprezado Sydney Pollack, está algo hitchcockiana. Kidman é muito apreciada pelo blogueiro dessa página. Veja-a, divina, em Reencarnação (título idiota para Birth), principalmente no plano em que, no teatro, plano longo, sente a agonia da dúvida.

Mas por falar em Pollack, diretor visto de esguelha pela crítica mais impertinente, o fato é que se trata de um artesão de grande habilidade, cujos filmes revelam uma carpintaria exemplar. Out of Africa é um belo filme e tem, em sua filmografia, obras acima da média, como, por exemplo, Esta mulher é proibida (This property is condemned, 1966), A noite dos desesperados, entre outros. Uma habilidade que fica patente na construção narrativa de A intérprete. Mas considerando que a estética do vídeo-clip se incorporou na estrutura narrativa do cinema americano contemporâneo, creio que Pollack poderia ter ido mais devagar nos cortes, deixando às tomadas uma possibilidade contemplativa que a estética da tesourinha não está mais a permitir.

Lembrei-me agora de Operação Yasuka, com o grande Robert Mitchum. É de Pollack, assim como Três dias do Condor. Na minha opinião, entretanto, e questão subjetiva, o seu melhor trabalho é Nosso amor de ontem, com Robert Redford e Barbra Streisand, filme de rara sensibilidade. Redford é um ator sempre presente nos filmes do diretor nos anos 80 e 90: O cavaleiro elétrico, Havana, Nosso amor de ontem, Condor, etc. Pollack foi muito amigo de Stanley Kubrick, que o colocou como ator em sua derradeira obra: De olhos bem fechados. Aliás, o diretor de A firma gosta muito de aparecer. Em A intérprete, por exemplo, faz uma ponta. Seu aparecimento, porém, não se constitui numa marca estilística, como em Hitchcock, mas, simplesmente, satisfação de ego.

A última grande comédia do cinema americano foi, sem nenhuma dúvida, Vitor e Vitória (1982), de Blake Edwards, com Julie Andrews, James Gardner, Robert Preston. Vinte e três anos se passaram de sua realização e, nesse período, nada surgiu que se lhe assemelhasse. Edwards se encontra, aqui, em sua quintessência, revelando a plena maturidade de um grande comediógrafo. A noviça rebelde amadureceu ao se casar com Edwards e, para desmistificar a sua imagem, em S.O.B, do marido, aparece com os seios à mostra. O nome do filme se refere ao famigerado palavrão filho da puta, restrito, na nomeação do filme, apenas às iniciais. Trata-se de uma visão amarga do universo do cinema, e Edwards parece que faz uma espécie de exorcismo de suas mágoas. Livre destas, expiadas, surge o momento do excepcional Vitor e Vitória.

Robert Wise, que morreu há pouco, tem obras marcantes em sua filmografia e, entre elas, Punhos de campeão (The set up), com Robert Ryan, Quero viver (I want live), com desempenho inexcedível de Susan Hayward, e West Side Story (Amor sublime amor), para se ficar somente em três títulos. Neste último, a sua abertura vem do alto, com a câmera no céu a descortinar a geografia novaiorquina até que, aos poucos, vai descendo, e, finalmente, aterrissa no bairro onde a ação vai se desenrolar. A mesma coisa acontece na abertura de A noviça rebelde (The sound of music). A câmera, sempre do alto, focaliza os Alpes e, aos poucos, desce até o lugar onde se encontra Julie Andrews. Ainda que West Side Story não se possa comparar à Noviça rebelde, que é, entretanto, um amável musical, trata-se de duas aberturas de mestre, duas aberturas magistrais de imenso impacto.

Os intervalos do Canal Brasil são muito demorados e repetem as chamadas, que de tão repetidas acabam se tornando insuportáveis. É preciso que os responsáveis pelo 66 da Net/Sky saibam dosar melhor os intervalos entre os programas. Muitas vezes, tem-se quase 15 minutos de chamadas. E parece que começou, ainda em novembro, o recesso de Selton Mello, Domingos Oliveira e Pereio, pois estão a repetir os programas sem haver nenhum inédito. Pereio fala mais do que o entrevistado. Este somente pode falar quando Pereio deixa. E Pereio está meio enrolado na sua enunciação de um pensamento. Nesse ponto, Domingos Oliveira e Selton Mello são mais cuidadosos, ainda que Domingos, quando diz alguma coisa, parece que já babeu meia garrafa de scotch. Já Selton tem a mania de entortar as imagens do entrevistado como se isso fosse alguma coisa de vanguarda. Ao contrário: prejudica a contemplação daquele que está sendo focalizado.

Mas por falar em Pollack, diretor visto de esguelha pela crítica mais impertinente, o fato é que se trata de um artesão de grande habilidade, cujos filmes revelam uma carpintaria exemplar. Out of Africa é um belo filme e tem, em sua filmografia, obras acima da média, como, por exemplo, Esta mulher é proibida (This property is condemned, 1966), A noite dos desesperados, entre outros. Uma habilidade que fica patente na construção narrativa de A intérprete. Mas considerando que a estética do vídeo-clip se incorporou na estrutura narrativa do cinema americano contemporâneo, creio que Pollack poderia ter ido mais devagar nos cortes, deixando às tomadas uma possibilidade contemplativa que a estética da tesourinha não está mais a permitir.

Lembrei-me agora de Operação Yasuka, com o grande Robert Mitchum. É de Pollack, assim como Três dias do Condor. Na minha opinião, entretanto, e questão subjetiva, o seu melhor trabalho é Nosso amor de ontem, com Robert Redford e Barbra Streisand, filme de rara sensibilidade. Redford é um ator sempre presente nos filmes do diretor nos anos 80 e 90: O cavaleiro elétrico, Havana, Nosso amor de ontem, Condor, etc. Pollack foi muito amigo de Stanley Kubrick, que o colocou como ator em sua derradeira obra: De olhos bem fechados. Aliás, o diretor de A firma gosta muito de aparecer. Em A intérprete, por exemplo, faz uma ponta. Seu aparecimento, porém, não se constitui numa marca estilística, como em Hitchcock, mas, simplesmente, satisfação de ego.

A última grande comédia do cinema americano foi, sem nenhuma dúvida, Vitor e Vitória (1982), de Blake Edwards, com Julie Andrews, James Gardner, Robert Preston. Vinte e três anos se passaram de sua realização e, nesse período, nada surgiu que se lhe assemelhasse. Edwards se encontra, aqui, em sua quintessência, revelando a plena maturidade de um grande comediógrafo. A noviça rebelde amadureceu ao se casar com Edwards e, para desmistificar a sua imagem, em S.O.B, do marido, aparece com os seios à mostra. O nome do filme se refere ao famigerado palavrão filho da puta, restrito, na nomeação do filme, apenas às iniciais. Trata-se de uma visão amarga do universo do cinema, e Edwards parece que faz uma espécie de exorcismo de suas mágoas. Livre destas, expiadas, surge o momento do excepcional Vitor e Vitória.

Robert Wise, que morreu há pouco, tem obras marcantes em sua filmografia e, entre elas, Punhos de campeão (The set up), com Robert Ryan, Quero viver (I want live), com desempenho inexcedível de Susan Hayward, e West Side Story (Amor sublime amor), para se ficar somente em três títulos. Neste último, a sua abertura vem do alto, com a câmera no céu a descortinar a geografia novaiorquina até que, aos poucos, vai descendo, e, finalmente, aterrissa no bairro onde a ação vai se desenrolar. A mesma coisa acontece na abertura de A noviça rebelde (The sound of music). A câmera, sempre do alto, focaliza os Alpes e, aos poucos, desce até o lugar onde se encontra Julie Andrews. Ainda que West Side Story não se possa comparar à Noviça rebelde, que é, entretanto, um amável musical, trata-se de duas aberturas de mestre, duas aberturas magistrais de imenso impacto.

Os intervalos do Canal Brasil são muito demorados e repetem as chamadas, que de tão repetidas acabam se tornando insuportáveis. É preciso que os responsáveis pelo 66 da Net/Sky saibam dosar melhor os intervalos entre os programas. Muitas vezes, tem-se quase 15 minutos de chamadas. E parece que começou, ainda em novembro, o recesso de Selton Mello, Domingos Oliveira e Pereio, pois estão a repetir os programas sem haver nenhum inédito. Pereio fala mais do que o entrevistado. Este somente pode falar quando Pereio deixa. E Pereio está meio enrolado na sua enunciação de um pensamento. Nesse ponto, Domingos Oliveira e Selton Mello são mais cuidadosos, ainda que Domingos, quando diz alguma coisa, parece que já babeu meia garrafa de scotch. Já Selton tem a mania de entortar as imagens do entrevistado como se isso fosse alguma coisa de vanguarda. Ao contrário: prejudica a contemplação daquele que está sendo focalizado.

Quem se interessar pelos 'capítulos' anteriores de 'Introdução ao cinema' deve consultar os arquivos desse blog e, em relação aos primeiros, acessar o meu blog inicial nesse endereço: http://www.setaro.blogger.com.br/index.html Há quatro meses, mudei do blogger. com (da Globo) para o bloggerspot (da Google) , que permite maior flexibilidade na postagem e possui melhores recursos para blogueiro iniciante e meio neófito. O Setaro's Blog, reconheço, anda meio desatualizado, passando semanas sem atualização. Mas, na medida do possível, vou procurar ser mais presente. É o que tenho a dizer no momento. Um abraço a todos que o acessam e possuem a paciência de Job para lê-lo.

INTRODUÇÃO AO CINEMA (14)

Das estruturas da narrativa

A construção de uma narrativa cinematografia obedece a diversos critérios assim como um projeto arquitetônico corresponde a determinadas opções. Há uma construção narrativa que se pode considerar simples e outra que se desenha como complexa. Dois tipos de estruturas, portanto, mas que se deve ter em conta e ressaltar que a simplicidade ou a complexidade são noções exclusivamente inerentes ao como do discurso e não à sua coisa. Isto quer dizer: pode haver histórias intrincadíssimas mas de estrutura simples, elementar, e, pelo contrário histórias lineares, com começo, meio e fim e progressão dramática tradicional mas que se tornam intrincadas por uma disposição particular dos segmentos narrativos.Dentre as narrativas de estruturas simples estão: a linear, a binária e a circular.

Narrativa linear. Percorrida por um único fio condutor que se desenvolve de maneira seqüencial do princípio ao fim sem complicações ou desvios do caminho traçado. A narrativa de estrutura linear é a de mais fácil leitura e é concebida de modo a respeitar todas as fases do desenvolvimento dramático tradicional. O esquema que se obedece é aproximadamente o seguinte: a) introdução ambiental; b) apresentação das personagens; c) nascimento do conflito; d) conseqüências do conflito; e) golpe de teatro resolutório. Este esquema da narrativa linear repete ao pé da letra o que era a estrutura base do romance psicológico do século XIX. Incluem-se nesse tipo de narrativa aquela nas quais o elemento poético e metafórico é reduzido ao mínimo e os motivos de interesse residem exclusivamente na fábula (story), excetuando-se os eventuais casos de erosão dentro do referido esquema - que se constituem uma exceção à regra.

Narrativa binária. Este tipo de narrativa é percorrido por dois fios condutores a reger a ação como só acontece nos casos de narrativas paralelas baseada na coexistência de duas ações que podem entrecruzar-se ou manter-se distintas. Garantia certa de tensão dramática, a binária é empregada em fitas de ação - thrillers, westerns, etc - porque valoriza o paralelismo e o simultaneismo, fornecendo, assim, amplas possibilidades de impacto. Exemplo clássico da narrativa binária está em David Wark Griffith (Intolerância, 1916, O lírio partido, 1918, Broken blossoms no original). A linguagem cinematográfica tomou impulso com a descoberta da ação paralela e da inserção de um plano de detalhe no plano de conjunto.

Narrativa circular. Este tipo de narrativa tem lugar quando o final reencontra o início de tal modo que o arco narrativo acaba por formar um círculo fechado. É menos frequente e mais ligada a intenções poéticas precisas com um propósito de oferecer uma significação da natureza insolúvel do conflito de partida e denota a desconfiança em qualquer tentativa para superar a contradição assumida como motor dramático do filme. A significação implícita a este gênero de escolha estrutural poderia ser: "as mesmas coisas repetem-se". Em A faca na água (Noz W Wodzie, Polônia, 62), o primeiro longa metragem de Roman Polansky, assim como também em O fantasma da liberdade (Le fantôme de la liberté, 74) de Luis Buñuel, e Estranho Acidente (Accident, 68), de Joseph Losey, para ficar em três exemplos, as coisas que se observam no início voltam a surgir no final, a despeito das tentativas registradas pela narrativa para se libertar delas e da sua influencia nefasta. A construção das obras citadas obedece e exprime a visão do mundo de seus autores do que, propriamente, à matéria da fábula, que pode se apresentar tranquila e jocosa e destituída de relevância maior.

Dentre as narrativas de estrutura complexa estão: a estrutura de inserção, a estrutura fragmentada e a estrutura polifônica.

Narrativa de inserção. Consiste numa justaposição de planos pertencentes a ordens espaciais ou temporais diferentes cujo objetivo é gerar uma espécie de representação simultânea de acontecimentos subtraídos a qualquer relação de causalidade. Os segmentos narrativos individuais interatuam entre si, produzindo, com isso, uma complicação ao nível dos significantes que potencializa o sentido global do discurso. A contínua intervenção do flash-back pode provocar um entrelaçamento temporal que esvazia a noção do tempo cronológico em favor do conceito de duração. Por outro lado, as frequentes deslocações espaciais conferem aos lugares uma unidade de caráter psicológico mas não de caráter geográfico. Na narrativa de inserção, a realidade é vista de modo mediatizado, isto é, a realidade é refletida pela consciência do protagonista ou pela do realizador omnisciente. Seguem esta narrativa de inserção filmes como 8 ½ (Otto e mezzo, 64), de Federico Fellini, A guerra acabou (La guerre est finie, 66), Providence, entre outros trabalhos de Alain Resnais, Morangos Silvestres (Smulstronstallet, 57) de Ingmar Bergman, etc. Nestes exemplos, o receptor/espectador é posto diante de um desenvolvimento narrativo que não é lógico mas puramente mental: o velho Professor Isaac contempla a própria infância (Bergman), o cineasta Guido (Marcello Mastroianni) no cemitério conversa com seus pais já falecidos (Fellini), a projeção do desejo de um escritor moribundo (John Gielgud) imaginando situações (Resnais). O desenvolvimento puramente mental determina, por sua vez, um jogo de associações visuais e emotivas que cria um universo fictício exclusivamente psicológico.

Narrativa fragmentária. Estrutura-se pela acumulação desorganizada de materiais de proveniência diversa, segundo um procedimento análogo ao que, em pintura, é conhecida pelo nome de colagem, A unidade, aqui, não é dado pela presença de um fio narrativo reconhecível, porém pelo ótica que preside à seleção e representação dos fragmentos da realidade. Se, neste caso, da narrativa fragmentária, a intenção oratória do cineasta prevalece sobre a fabulatória, mais acertado seria considerar o filme como um ensaio do que um filme como narrativa. A expectativa de fábulas, no entanto, encontra-se presente no homem desde seus primórdios e o cinema, portanto, desde seu nascedouro possui uma irresistível vocação narrativa. Poder-se-ia, então, ainda que esta irrefreável expectativa do receptor diante de um filme, falar de um cinema-ensaio ao lado de um cinema-narrativo. O exemplo de, novamente Alain Resnais, Meu tio da América (Mon oncle d'Amerique) vem a propósito, assim como Duas ou Três Coisas Que Eu Sei Dela (Deux ou trois choses que je sais d'elle, 66) de Jean-Luc Godard - um minitratado sobre a reificação que ameaça o homem na sociedade de consumo, La hora de los hornos (68), de Fernando Solanas - obra nascida como ato político que utiliza documentos, entrevistas, cenas documentais e trechos com o objetivo de proporcionar a tomada de consciência revolucionária por parte do espectador.

Narrativa polifônica. Estrutura-se pelo número de ações apresentadas que confere uma feição coral à narrativa, impedindo-a de afirmar-se de um ponto de vista que não seja o do realizador-narrador. Os acontecimentos que se entrelaçam são múltiplos, dando a impressão de um afresco, que se forma pelas situações captadas quase a vol d'oiseau. Utilizando-se desse tipo de narrativa complexa, o cineasta capta de maneira sensível, se capacidade houver, o clima social de uma determinada época, como fez Robert Altman em Nashville (1975). Neste filme, vinte e quatro histórias se entrecruzam para compor um mosaico revelador da realidade dos Estados Unidos durante a década de 70. Outro exemplo do mesmo Altman é Short cuts. (Short cuts, EUA, 91).As estruturas examinadas são todas elas do tipo fechado, segundo as coordenadas estabelecidas por René Caillois (12). Porque, assim fechadas, estas estruturas servem de suporte à narrativas concluídas do ponto de vista de seu desenvolvimento, não importando o seu significado poético. Existem, no entanto, casos de estruturas abertas, nas quais a conclusão do discurso é deixada em suspenso ou então prolongada para além do filme. O que caracteriza a obra cinematográfica como um trabalho em devir, um filme que busca ainda o seu desfecho ou, então, como um texto que se oferece à meditação do espectador. Em Apocalypse now (1978), de Francis Ford Coppola, o cineasta apresenta três finais todos igualmente legítimos e solidários com o contexto narrativo. Já em Dalla nube nulla ressitenza (81), de Jean-Marie Straub, formado por blocos de sequências fixas, a solução final é deixada ao subsequente trabalho de reflexão do espectador/receptor. Trata-se de uma obra que faz uma reflexão, por meio de representações dialogais, sobre a passagem da idade feliz do Mito para a idade infeliz da História.O caráter aberto da narração, todavia, em nada desfalca a contextualidade orgânica do discurso, contextualidade que se mantém íntegra apesar da suspensão da fábula. A solidariedade estrutural, ressalte-se, constitui a conditio sine qua non de qualquer discurso cinematográfico que pretenda considerar-se artístico.

16 novembro 2005

Aurora lança Godard e Wajda

Carmen, de Godard, e Kanal, do diretor polonês Andrzej Wajda, são os títulos lançados este mês pela Aurora DVD. Além destes títulos, um box, reunindo a trilogia de guerra de Wajda será lançado também na primeira semana de dezembro. A trilogia é composta por Cinzas e Diamantes (já lançado), Kanal e Geração (que vai chegar junto com o box, mas também disponível em separado. Carmen de Godard – Apelidado de “enfant terrible” do cinema francês, Jean-Luc Godard já havia trabalhado em 48 filmes (entre as funções de diretor, produtor, ator e tudo o que pudesse fazer) quando decidiu fazer uma livre-adaptação para o cinema da ópera Carmen, de Bizet. Munido de toda a experiência cinematográfica acumulada em, então, 29 anos de carreira, Godard já tinha meios de recontar a história de uma obra clássica, transportando-a com maestria para o início da década de 80. O filme, estrelado por Maruschka Detmers, Jacques Bonnaffé e Miryem Roussel, ganhou o Leão de Ouro e o Prêmio Especial, no Festival de Veneza de 1983. Com uma direção segura, Godard conta a história de um grupo de assaltantes que pretendem roubar um banco, para financiar a produção de um filme. Carmen integra a gangue, mas acaba se envolvendo com um dos seguranças do banco. Nos extras, além das opções tradicionais, o DVD de Carmen de Godard vem com uma entrevista com o diretor de fotografia Raoul Coutard. Kanal – O filme é a segunda parte da trilogia sobre a Segunda Guerra, de Andrzej Wajda. As outras duas são Geração, de 1955, e Cinzas e Diamantes, de 1958. Os três títulos serão lançados juntos, num box que a Aurora DVD vai lançar na primeira semana de dezembro. Kanal é o mais sombrio e dramático da trilogia e conta a história de um grupo de soldados poloneses que lutam para expulsar os alemães de Varsóvia. Só que o grupo é obrigado a fugir para dentro dos esgotos da cidade, na tentativa de sobreviver à batalha exterior – e tendo também que sobreviver à escuridão e à sujeira dos esgotos subterrâneos. O filme é baseado numa história real e ganhou vários prêmios importantes – incluindo o prêmio Especial do Júri do Festival de Cannes. Este lançamento da Aurora DVD vem como edição especial, já que é a primeira vez que Kanal é lançado no formato DVD. Nos extras, é possível assistir uma entrevista exclusiva com o diretor, com o seu assistente de direção Janusz Morgenstern e com o crítico de cinema Jerzy Plazewski. Além disso, uma entrevista de Wajda com um participante do Levante de Varsóvia também está incluída no DVD. Todos os extras têm legendas em português. Para saber mais, visite o site http://www.auroradvd.com.br

24 outubro 2005

Marnie, o filme doente de Hitch

Considerado por François Truffaut como "o filme doente" de Hitchcock, "Marnie" não mereceu por parte da crítica, quando do seu lançamento em meados da década de 60, a devida atenção e, até hoje, excetuando-se os exegetas da obra do cineasta (Peter Bogdanovich, Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Robin Wood...) é um dos filmes menos citados do autor de "Vertigo". Mas tem uma importância fundamental em sua obra, podendo, inclusive, ser considerado o seu trabalho mais pessoal, o filme no qual deposita as suas inquietações íntimas. Além do mais, possui uma belíssima "mise-en-scène", um ritmo vertiginoso onde o cinema reina absoluto. É preciso, portanto, que se faça, agora, em DVD a reavaliação dessa obra-prima.Após roubar uma empresa na qual trabalha, Marnie (Tippie Hedren) troca de identidade e busca um novo emprego. Mark Rutland (Sean Connery) a reconhece, mas, mesmo assim, a contrata como secretária de sua firma. Marnie, no entanto, estuda uma maneira de praticar um golpe (a seqüência do roubo, toda muda, é de um rigor formal surpreendente). Mark descobre e persegue Marnie, conduzindo-a a Filadélfia, mas em lugar de entregá-la à polícia, casa-se com ela. Acossada, Marnie não tem outra saída senão aceitar o pedido de casamento. Durante a lua-de-mel numa viagem de navio, ela se recusa a dormir com Mark até que este, enfurecido, a possui (outra seqüência magistral e puro cinema inebriante). Aterrorizada pela cor vermelha, vítima de terríveis pesadelos, a sua cleptomania é uma compensação da frigidez. Após a sua posse por Mark, desesperada, Marnie tenta o suicídio. Ao descobrir que sua mulher lhe mente ao se fazer passar por órfã, Mark contrata um detetive particular para seguir sua pista. Uma nova crise se instala em Marnie quando ela deve matar o seu cavalo preferido após este ter se ferido acidentalmente. Mark decide, então, levá-la a Baltimore para falar com a mãe dela, Bernice (Louise Latham). Encontra aí a causa do desajuste psíquico de Marnie e abre, para ela, o caminha da cura.Uma outra incursão, após "Um corpo que cai" ("Vertigo"), no tema do amor fetichista, "Marnie" baseia-se na estranha atração que um homem sente por uma ladra e constitui um dos mais inquietantes repertórios de anormalidades sexuais do cinema. Apesar da motivação psicanalítica do drama, se bem que coerente, o extremado rigor do triângulo de personagens centrais, Marnie, Mark e Bernice, resulta na admirável culminação da galeria de "mães terríveis" hitchcockiana ("Pacto sinistro", a mãe dominadora do assassino; "Psicose"; "Os pássaros", a estranha e autoritária mãe vivida por Jéssica Tandy). Crônica de uma redenção - um homem salva a uma mulher de uma enfermidade que a atormenta - e de uma sedução - um caçador persegue a sua presa até capturá-la, "Marnie" é um dos ápices da arte narrativa de Hitchcock, capaz de fazer chegar ao público os sentimentos mais complexos e contraditórios por meios puramente visuais, isto é, especificamente cinematográficos. A inventividade excepcional de muitas cenas - e Hitch, nesse particular é um criador de fórmulas, como se comprova no prólogo, na aparição de Bernice, na queda dos confeitos pelo chão da cozinha, o beijo na biblioteca depois da tempestade, o já citado roubo no escritório de Mark, a chegada de Strutt à festa - , as insólitas relações entre os protagonistas, o desenrolar cativante da narrativa, fazem de "Marnie" o mais estranho e um dos mais belos filmes de Hitchcock.É difícil encontrar em toda a filmografia de Hitchcock um filme tão incompreendido e injustamente tratado como "Marnie", e é significativo que isto suceda com um dos trabalhos criativos mais intensos e apaixonados levados a cabo por um diretor. "Marnie" é, na verdade, uma infernal exploração dos abismos do comportamento, busca febril e agônica que se plasma visualmente, revelando o que há de mais problemático e misterioso no interior das pessoas. Se Hitchcock é um dos maiores tratadistas narrativos da condição humana, é em "Marnie" (e em "Vertigo") que se dedica a tão ousada aventura.A incompreensão de "Marnie" se origina em um erro sobre o que nesta obra é essencial e acessório. Não é um filme sobre psicanálise, salvo se se confunde tema com anedota.Não é um melodrama didático, salvo se se identifica a utilização de convenções com a mentalidade convencional. Não é, por exemplo, um filme policial, salvo se a miopia cinematográfica do cinéfilo seja ilimitada. Hitch investiga, por meios cinematográficos, e não psicológicos, a complexidade e a significação das relações entre dois personagens: Marnie e Mark.

10 outubro 2005

Ainda "O Cangaceiro"

Se Dona Flor e seus dois maridos é considerado o filme nacional de maior bilheteria, creio, no entanto, que o mais visto do cinema brasileiro tenha sido O Cangaceiro, de Lima Barreto, assim como, se as estatísticas dizem que Titanic é, atualmente, o campeão, acho que ...E o vento levou seja o que mais gente levou às salas escuras até hoje. Desde menino ouço falar em O Cangaceiro. Lembro-me de uma tia que nunca ia ao cinema mas que foi ver o filme de Lima Barreto, um sucesso imenso, que a Vera Cruz entregou à Columbia para distribuir e depois, ao que parece, não tenho certeza, chegou mesmo a vendê-lo a preço fixo, amargando um profundo prejuízo, pois o filme foi visto no mundo todo. O diretor morreu pobre, e, nos últimos anos, freqüentava assiduamente um bar em São Paulo, ficando solitário no seu interior, numa mesa de fundo. A leitura de Cangaço: o Nordestern no Cinema Brasileiro, de Maria do Rosário Caetano, fez-me lembrar de O Cangaceiro, que vi diversas vezes e tenho uma cópia em VHS. Ainda que moldado no esquema narrativo do western, O Cangaceiro revela em Lima Barreto um artesão de grande sentido de timing, de ritmo. Há seqüências primorosas, como a chegada do bando de cangaceiros numa cidadezinha e o quebra-quebra promovido, a morte de Alberto Ruschell, os planos gerais captados com um sentimento especial, que fazem lembrar, embora noutro contexto, o grande Ford. Barreto estruturou seu roteiro em cima do cinema americano e, por isso, Glauber Rocha, em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, livro lançado em 1963 e escrito em duas semanas, chamou Barreto de inautêntico, provocando, com isso, profundo amargor no cineasta. Mas Glauber, que era um sentimental, ao saber que Lima Barreto estava morrendo tentou ir procurá-lo para se desculpar. Sei que o cineasta de Terra em transe ficou muito preocupado com Lima Barreto. Mas isso é outra história, como diria Moustache em Irma la Douce, de Billy Wilder.

CANGAÇO REDIVIVO EM LIVRO

No crepúsculo dos anos 50, influenciados pelo êxito retumbante de ‘O cangaceiro’ (1953), de Lima Barreto, que ganhou, antes de ‘O pagador de promessas’, uma Palma de Ouro em Cannes, com a chanchada em seus estertores, ainda que viva, e o Cinema Novo a plantar suas sementes, surgiu, no cinema brasileiro, um filão que conquistou, de imediato, o público: o do filme de cangaço ou ‘nordestern’, como bem definiu o crítico Salvyano Cavalcanti de Paiva. O primeiro filme que alavancou, por assim dizer, o filão foi ‘A morte comanda o cangaço’ (1960), de Carlos Coimbra, uma produção de Aurora Duarte com o indefectível Milton Ribeiro. Seguiram-se-lhe: ‘Lampião, o rei do cangaço’ (1962), do mesmo Coimbra, com uma caricata performance de Leonardo Villar no papel título, ‘Nordeste sangrento’ (1962), de Wilson Silva, ‘Três cabras de Lampião’, de Aurélio Teixeira, ‘O cabeleira’ (1963), de Milton Amaral, entre outros. O esquema narrativo dos filmes se estruturava no do ‘western’ americano, mas o que fazia o encantamento da platéia estava na indumentária, nas músicas, apesar do esquema simplório no estabelecimento do desenvolvimento do conflito.

O cangaço, no entanto, se despertou um público expressivo para o cinema brasileiro, nunca foi contemplado com um estudo mais profundo, uma análise mais perfuratriz do seu filão. O livro de Maria do Rosário Caetano, articulista do Estado de S, Paulo e grande defensora do cinema brasileiro (autora de uma revista digital que condensa quase tudo pertinente à cinematografia que se faz por aqui, o ‘Almanaque’), ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, editado pela Avathar (Brasília), vem, em boa hora, resgatar o tempo perdido. Pode-se dizer que é a obra mais significativa que trata do assunto, com a mais ampla abordagem sobre o fenômeno do cangaço no cinema nacional. Dedicado a Miguel Torres (1926/1962), ator e roteirista apaixonado pelas histórias do cangaço, a publicação, organizada por Rosário, contém uma seleção primorosa de ensaios de pesquisadores qualificados. O livro pode ser encontrado, aqui em Salvador, naquela grande livraria situada na rua Direita da Piedade.

O espaço não permite fazer maiores considerações sobre a obra, mas, assim mesmo, num ‘vol d’oiseaux’, ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, vale ressaltar, não é um livro destinado apenas à leitura, mas obra para se guardar, pois de referência e que aborda um tema quase esquecido na bibliografia do cinema brasileiro.O ensaio de Walnice Nogueira Galvão, ‘Metamorfoses do sertão’, é primoroso, pois uma descrição iconográfica de um cangaceiro. O texto pioneiro, no entanto, quase um elemento deflagrador de um outro olhar sobre o cangaço, é o escrito a quatro mãos por Lucila Ribeiro Bernardet ((1935-1993) e Francisco Ramalho Junior, ‘Cangaço: Da vontade de se sentir enquadrado’, que, no caso de Rosário, deflagra realmente, porque fonte inspiradora do livro. Escrito em 1966, há, portanto, 39 anos, permaneceu inédito por todo esse tempo e foi ao lê-lo que a chama se acendeu em Rosário para dar ao cangaço a dimensão que o filão estava por merecer.

Dois baianos fazem parte da antologia: o cineasta e pesquisador José Umberto, autor de ‘A musa do cangaço’, que escreve sobre o filme que retrata Lampião feito por Benjamim Abraão em 1936, e Alberto Freire, que faz uma comparação entre o célebre ‘O cangaceiro’, de Lima Barreto, e seu ‘remake’, feito nos anos 90 por Aníbal Massaini Neto. Sobre ser uma análise arguta e competente sobre os dois filmes, não se pode deixar de acrescentar, aqui, que o filme de Massaini é um pálido reflexo do de Barreto, e se poderia dizer mesmo um grande retrocesso no filão e obra anacrônica. Nada a ver, no entanto, com a investigação comparativa de Alberto Freire.

Ruy Guerra escreve sobre o homem que matou Corisco, Luiz Zanin Oricchio sobre este, como um cangaceiro paradoxal, Marcelo Dídimo revisita, com brilho, o cangaço em ‘O baile perfumado’ (que considero um dos melhores filmes da chamada retomada do cinema brasileiro), Rosário observa o fenômeno nos documentários da Blimp Filmes, e Luis Felipe Miranda (autor de um excelente dicionário sobre cineastas nacionais), com um olhar de historiador, faz um paralelo entre o cinema e cangaço. Além da introdução da autora, há, no final do livro, uma filmografia e uma biblografia, e, ainda, um perfil dos autores.

‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’ já pode ser considerado uma referência para todos aqueles que queiram estudar o fenômeno e o filão. Dando uma olhada na filmografia, o mais clássico dos filmes de cangaço feitos no Brasil é, sem dúvida, ‘O cangaceiro’ (que Glauber Rocha tanto criticou em ‘Revisão crítica do cinema brasileiro’ e, depois, arrependido, foi pedir desculpas a Lima Barreto). O melhor, sem dúvida, pois ‘Deus e o diabo na terra do sol’ entra na categoria de ‘hors concurs’. Porque, talvez, vistos na adolescência, colocaria em destaque ‘A morte comanda o cangaço’ e ‘Entre o amor e o cangaço’ (1965), de Aurélio Teixeira, em cinemascope e preto-e-branco, que considerei, na época, um filme envolvente (visão de menino).