Com ecos do cinema underground e acentos pirandellianos (Seis personagens à procura de um autor), Conceição (Autor bom é autor morto) é um filme que ressuscita o frescor de uma non chalance que há muito não se via na cinematográfica nacional, a lembrar, na sua concepção, Maniacus eroticus (1976), de Alberto Salvá, Os monstros do babalaô, e o repertório sganzerliano. O que não invalida a sua originalidade, porque a angústia da influência, como disse Harold Bloom, é um fato incontestável. Mas Conceição celebra a anarquia e, de certa forma, a impotência de jovens realizadores que desejam fazer cinema de verdade. Impotência que se espraia no tom galhofeiro, que resvala para uma reflexão sobre o fazer cinema sob um prisma metalinguístico. É o próprio processo de criação cinematográfica o móvel do filme.E a impotência se metamorfoseia, aqui, em potência, por paradoxal que possa parecer.

Várias linhas intercambiantes se desenvolvem na sua estrutura narrativa, que é, decididamente, insólita no panorama sisudo do cinema brasileiro contemporâneo. Há, por assim dizer, um leitmotiv, que se encontra num personagem em desabalada fuga de algo desconhecido. E se poderia também considerar como leitmotiv, uma espécie de refrão, o ovo que se estala na chapa de um barzinho de terceira categoria.

As linhas intercambiantes, porém, da estrutura narrativa de Conceição, que tem o subtítulo de Autor bom é autor morto, sob pena de falha de memória do comentarista, estão assim colocadas no desenvolvimento do que está a desnarrar.

Tudo gira em torno de uma conversa numa mesa entre pretensos cineastas, que se encontram a tomar cervejas cujos rótulos indicam a marca fílmica (o rótulo tem uma foto de Leila Diniz dos tempos de O Pasquim e a cerveja tem a marca Conceição). Eles estão a discutir fórmulas para se fazer um filme e, enquanto bebem a geladinha, procuram formular histórias. Estas são mostradas no decurso de Conceição, a exemplo da menina que, deixada em casa sozinha, recebe uma velha pedinte e esfomeada, e ela, a menina, coloca veneno no prato com o qual vai servi-la. Mas esta velha começa a lhe contar histórias e transforma a impressão inicial da garota. Há também uma da professora em aula de alunos periféricos - que se considera aqui a melhor pelos ângulos insólitos e poder de convencimento de sua articulação narrativa. Em outra, dois marginais preparam um golpe numa estrada serrana deserta, com um deles a ficar deitado no meio da estrada. Outra, grangguinolesca, um homem vê seu pênis decepado pela amante e, no hospital, os médicos apenas vêem uma soluçao, que é a de fazer, dele, um quibe. E assim por diante. Algumas histórias são apresentadas e depois retomadas.

Há uma outra linha que é a do depoimentos - que se pensa aqui verdadeiros, tomados de pessoas reais, como a de uma mulher que acha que o cinema deveria apresentar as coisas bonitas que tem o Brasil e faria um filme, se fosse possível, sobre uma viagem ao Nordeste. Os depoimentos giram em torno da idéia que o entrevistado teria para fazer um filme, como a do menino que chega ao Rio para procurar o pai e inventa fazer uma tatoo e descobre, de repente, que seu pai é o tatuador. Ou do amolador de facas, que gostaria de ver a sua vida sofrida relatada no cinema.

Há uma outra linha que se poderia destacar em Autor vivo é autor morto: a do noticiário televisivo, com notícias estapafúrdias e irônicas (que lembra o rádio falante de O bandido da luz vermelha). Tudo visto com muito humor e a necessária anarquia, coadjuvante da proposta e da razão de ser.

No final, os sofridos personagens das histórias aparecem no recindo onde estão os argumentistas a beber e os atacam sem piedade. Mas tudo termina em pizza, com os vivos e os mortos dentro de um bar de Niterói a comemorar o final do filme numa dança macabra, com sangue, suor, cerveja...e samba.

Em O bandido da luz vermelha, carro-chefe do cinema underground, o personagem de Paulo Villaça, diante do mar corrente em Santos, grita desesperadamente: "Quando a gente não pode fazer nada, a agente se avacalha e se esculhamba". Conceição talvez venha a ser uma aplicação, na praxis cinematográfica, do dito sganzerliano explicitado pela vox do cineasta.

Mas o filme tem um profundo senso crítico e, quase no final, um pretenso crítico põe-se a analisá-lo e a destacar os seus possíveis defeitos e vacilações (o que faz lembrar aquele roteirista que acompanha Mastroianni em Oito e meio, de Federico Fellini). O filme e a crítica do próprio filme.

Um ponto fraco de Autor vivo é autor morto dá-se quando as luzes se apagam e os roteiristas ficam a falar enquanto a tela permance escura. A metalinguagem, aqui, atinge um nível de exasperação.

No cômputo geral, Conceição é um filme que se vê com prazer. Tem boas sugestões cinematográficas, principalmente na história da professora e seus alunos, com aqueles travellings na escola quase abandonada, e, até, o virtuosismo dela ser filmada de cima, a aparecer de ponta-cabeça. A estrutura narrativa de Conceição, no entanto, tem seus vasos comunicantes, a fazer com que a obra tenha uma unidade, o que, à primeira vista, se parece desarticulada tem, entretanto, uma articulação e um pensamento estrutural.

O título é uma boutade com o próprio processo de sua criação, pois o filme foi realizado por várias pessoas.Seria a impotência de se fazer cinema no Brasil e uma avacalhação bem humorada? Ou uma proposta séria na qual a aparente desarticulação é uma espécie de revelação sobre o pensar fazer cinema?

Primeiro longa metragem em 35mm finalizado por alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF), que também produziu o filme associada a Daniel Caetano, CTAv / Inventarte / Carcará Filmes / Pecego Produções / Duas Marolas Filmes. A distribuição está a cargo da Rio Filmes. A direção é coletiva: Daniel Caetano, André Sampaio, Cynthia Sims, Guilherme Sarmiento e Samantha Ribeiro, com roteiro de Caetano e Sarmiento. No elenco, Augusto Madeira (o fugitivo), Jards Macalé (o caçador), Vera Barreto Leite, Joana Medeiros, Thelmo Fernandes, Djin Sganzerla (a bela filha de Rogério), Isabel Tornaghi, Rodrigo Penna.

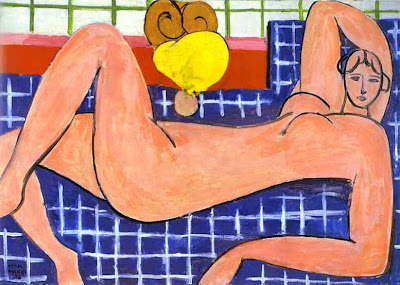

Clique na imagem do cartaz para vê-lo ampliado e em outra janela. O retrato é de Daniel Caetano, produtor, um dos roteiristas e um dos diretores desse filme coletivo.