Seguidores

25 agosto 2006

"Casos" de Publicidade

18 agosto 2006

OSCARITO: Comediante de gênio

17 agosto 2006

Como se diz e o que está dito

A especificidade cinematográfica se dá através de seus elementos básicos: (1) a planificação; (2) os movimentos de câmera; (3) a angulação; havendo, ainda, um quarto elemento, a montagem, que também determina a sua especificidade. Existem, a rigor, os elementos determinantes (os citados) e os elementos componentes da linguagem fílmica. Estes, apesar de imprescindíveis, não lhe determinam o seu específico. Assim, o roteiro, ainda que fundamental para a estruturação da obra, é um texto escrito, não cinematográfico, uma pré-visualização do filme futuro; já a fotografia ajuda a compor e a melhor definir o estilo, algumas vezes com a função dramática especial (é o caso de Vittorio Storaro, iluminador de Bernardo Bertolucci, cuja fotografia assume, em películas como O céu que nos protege e O último imperador, uma quase co-autoria); a cenografia, em raros exemplos (nas obras expressionistas e, em especial, O gabinete do Dr. Caligari), embora elemento componente, nestes casos excepcionais, é determinante e apresenta-se como processo deflagrador da evolução temática; assim como a parte sonora, os ruídos, os diálogos, a partitura musical... Bela Balazs, teórico húngaro, atribui importância fundamental a três elementos da linguagem cinematográfica: o primeiro plano (close-up), a montagem, e a variedade de posições da câmera. O primeiro plano, além de ser, para ele, o fator que diferencia o cinema do teatro, cria um microcosmo desligado do espaço e da materialidade. O mundo da microfisionomia (rosto ampliado e isolado pelo close-up, como num microscópio) confunde-se mesmo com o 'mundo da alma'. É a dimensão de uma expressão humana isolada sobre a tela, e toda a referência ao espaço e ao tempo desaparece em vista de sua existência autônoma. Nossa consciência completa do espaço é abolida e nos encontramos em outra dimensão, a da fisionomia. O ponto de referência da Balazs é o filme A paixão de Joana D’Arc (1928), do dinamarquês Carl Theodor Dreyer.Se a montagem fraciona a totalidade do tempo, o primeiro plano fraciona a totalidade do espaço. A montagem cria, assim, uma duração autônoma e torna-se responsável pela intensidade dramática do filme. É o senso de montagem que leva o realizador a introduzir o primeiro-plano, verdadeiro termômetro da sensibilidade do diretor. A montagem pode ainda sugerir associações de idéias. Por exemplo, no flash-back de uma pessoa recobrando a memória, lembranças surgem e se desvanecem em segundos, numa sucessão vertiginosa de planos rápidos. Só a linguagem cinematográfica pode transmitir a correlação irracional dessas imagens mentais: a velocidade em que se sucedem reproduz a velocidade real do processo de associação de idéias. Por isso os surrealistas acham que o cinema se revela como o instrumento real para a conquista da supra-realidade: a câmera é capaz de fundir vida e sonho; presente e passado se unificam e deixam de ser contraditórios; as trucagens podem abolir as leis físicas...Para o espectador contemporâneo, habituado à espantosa complexidade narrativa dos filmes modernos, torna-se difícil supor que a linguagem cinematográfica tivesse de ser conquistada lentamente. A necessidade dos remakes pela indústria revela que o 'caldo cultural' atual somente pode ser sintonizado com ele próprio. Por que refilmar, por exemplo, Psicose, de Hitchcock, se é um filme 'novo' de 1960 e ainda hoje atual e impactante? Porque, além de ser preto-e-branco, a cultura de seus personagens, seus modos de agir, a gestualística, a maneira de ser e o tom - mais de sugestão e menos apelação - não satisfazem mais ao público que consome o cinema como mercadoria.Voltando à linguagem, nos primeiros filmes de Lumière, o que se vê não passa de um registro de acontecimentos. Quando vários registros sobre o mesmo assunto se reúnem, o filme passa à categoria de descrição. Os primeiros cineastas desconhecem a montagem. Em 1900, na chamada Escola de Brighton (Inglaterra), segundo o historiador francês George Sadoul, parecem estar os rudimentos da montagem cinematográfica. Os realizadores da escola têm a idéia de articular os vários registros de uma regata. A uma imagem do público sobre uma ponte, faz-se surgir (ou seguir) uma imagem da competição. O resultado, que nos dias de hoje parece tão simplório, mas que tem uma importância assustadora, é o aparecimento da primeira frase cinematográfica: 'As pessoas que estão na ponte olham os barcos que passam'. Está aberto o caminho para a narração. Os elementos que possibilitam a narração especificamente cinematográfica, no despertar do século XX, estão na ação paralela - cortes alternados desencadeadores do conflito em movimento, da corrida contra o tempo (a mocinha amarrada aos trilhos do trem, corte para o mocinho que toma conhecimento, o trem que vem chegando cada vez mais perto...), quebra da distância fixa entre a câmera e o ator (a saída do teatro filmado, da imobilidade da câmera), a variação do ângulo visual (o espectador vê sempre aquilo que a câmera viu durante a filmagem).A maior parte dos espectadores, no entanto, somente se preocupa com a história, a intriga, os personagens, as situações, a fábula, em suma, desconhecendo ser o cinema uma linguagem. Muitas vezes o significado vem através de um travelling ou de uma panorâmica (movimentos de câmera), de determinadas angulações, do sentido especial de determinado plano. Assim, necessário se faz distinguir a narrativa da fábula (esta aqui compreendida como a história, a trama, a intriga...). Porque o verdadeiro acontecimento narrado pelo filme não é o que se reporta ao comportamento dos protagonistas, mas o que se relaciona com o comportamento da própria linguagem cinematográfica. Existem, num filme, dois planos: um plano relativo à narrativa e um plano relativo à fábula. O primeiro refere-se ao como - ao conjunto das modalidades de língua e estilo que caracterizam o texto narrativo. À articulação feita pelo cineasta dos diversos elementos da linguagem fílmica. Como ele articula estes elementos é que determina o estilo de cada um. O segundo, o plano da fábula, refere-se à coisa da narração - à sua história. Na análise de um determinado filme, o plano onde se torna necessário procurar a sua eventual poeticidade não é o da fábula, mas o da narrativa, ou do discurso cinematográfico.O lugar onde se individualiza a poética de um cineasta (ou a ausência desta, no caso de um artista medíocre) é na esfera da linguagem por ele utilizada sempre na condição de o ser o sentido polívoco e não banal. Polivalência semântica se constitui na conditio sine qua non da artisticidade, relativamente a qualquer sistema expressivo.A distinção entre narrativa e fábula pode parecer artificial quando se encontram obras em que os dois planos caminham paralelamente e em perfeita harmonia. É o que acontece nos filmes que seguem os cânones do naturalismo - nos quais a conotação tende para o grau zero e a coisa impõe uma espécie de ditadura sobre o como. Mas a distinção se legitima plenamente nos filmes em que os dois planos se dissociam para refutar-se, ou, pelo menos, controlar-se alternadamente. Pode acontecer que, no decorrer do filme, a mensagem expressa pela fábula seja contrariada pela mensagem expressa pela narrativa, ou seja, que esta última provoque sutilmente a erosão da primeira, a ponto de produzir um significado real oposto ou divergente do que se extrairia de uma leitura limitada exclusivamente aos valores da história.Em A laranja mecânica (Stanley Kubrick, 1971), por exemplo, a ironia da narrativa encarrega-se de neutralizar a violência da fábula, principalmente na seqüência do assalto, pelo bando de Alex, à casa do escritor. Enquanto este é brutalmente espancado, o delinqüente canta a música de Cantando na chuva como uma espécie de diluição do ato predador e desumano, instituindo o paroxismo. Aliás, uma das causas da incompreensão do derradeiro filme de Kubrick, De olhos bem fechados é o desconhecimento, por parte da intelligentzia paroquial, dessa importante distinção. Os críticos não compreenderam a poeticidade da narrativa kubrickiana, atendo-se, única e exclusivamente, aos valores da fábula. A verdadeira crueldade em Mouchette, a virgem possuída, de Robert Bresson, não reside tanto na matéria da história como no rigor formal que caracteriza o plano da narrativa. Assim também nos outros filmes desse excepcional realizador - como Pickpocket entre outros. Em Terra em transe, de Glauber Rocha, na 'biografia de um aventureiro', há contrariedade evidente entre o que expressa a narrativa e a que expressa a fábula (vide Paulo Autran no Parque Lage andando sem rumo, rindo às gargalhadas, enquanto, em off, se ouve a narração da trajetória de sua vida).

Catalisador das emoções, formador de sensibilidade, fonte de descobrimento, o cinema é a manifestação mais rica do século XX.

12 agosto 2006

Fanny och Alexander

Ingmar Bergman, quando, em 1982, realizou Fanny e Alexander (Fanny och Alexander) tinha em mente ser este o seu último filme, pretendendo, após o seu término, aposentar-se ou, no máximo, escrever alguns roteiros ou dirigir peças no proscênio de Estocolmo. Apesar de ainda forte e com disposição, com 64 anos, não cumpriu o prometido, ainda que um filme que lhe é posterior, Depois do ensaio, tenha sido exibido nos cinemas do mundo inteiro, mas, na verdade, foi feito apenas para a televisão. Mas, há poucos aFannynos, já velho, dirigiu um outro filme. O fato é que o que seria o derradeiro opus bergmaniano, a considerar Fanny och Alexander, é uma obra-prima, uma síntese perfeita de sua obra, uma película deslumbrante, valendo, aqui, a adjetivação.Visto no Art 2, em 1984, Fanny e Alexander desapareceu das salas exibidoras e foi se esconder numa fita magnética distribuída pela Breno Rossi, que é um verdadeiro atentado à integridade da obra bergmaniana, pois pessimamente telecinada. Mas, agora, com o DVD distribuído pela Europa (distribuidora não muito confiável, pois matou Menina de ouro com a abominável tela cheia, mas que, aqui, respeita Bergman e sua luz pontecostal), os admiradores de Bergman têm a oportunidade de, vinte e quatro anos depois, rever o filme na sua inteireza original em cópia luminosa. A fotografia é de um artista: Sven Nykvist. Um fecho de ouro para um dos maiores cineastas-pensadores do século passado.

Originariamente feito como minissérie para a televisão sueca, ‘Fanny e Alexandre’, devido ao grande êxito, despertou em Bergman a vontade de montar uma versão para cinema e, com isso, declarou que este seria a sua despedida do cinema. Na telinha, o filme tem mais de cinco horas, dividido em episódios. Olhando aqui a capa do DVD, vejo que o disco tem 175 minutos, quase, portanto, três horas. A montagem foi feita pelo próprio Bergman tendo em vista uma continuidade dramática eficaz e a preocupação de ‘tapar os buracos’ por causa da duração televisiva. Nada a comparar com o estilhaçamento feito por Guel Arraes em Auto da Compadecida, que, na versão para o cinema, não deixou espaço, nos cortes, para o espectador contemplar, pois rápidos, movidos por uma compulsão de ‘videoclip’, no embalo da estética da tesourinha.

É impressionante a reconstituição da época – a ação se passa em 1907, como também a perfeição dos intérpretes, todos afinados, todos perfeitos, todos dotados daquele necessário – e sem o qual o filme não funcionaria – poder da verdade. Bergman se utiliza do enquadramento como fonte de reflexão, não se importando com o corte em movimento. O que importa é, por assim dizer, uma substancialização do que está sendo dito e do que está sendo mostrado e nunca uma adjetivação da obra como sintaxe, ainda que esta exista nas transições. A grande casa aonde se festeja o Natal, seqüência primorosa e que leva uma hora, como fizera Visconti com a seqüência do baile em O leopardo, faz lembrar, talvez pela acentuação da cor vermelha, Gritos e sussurros.

Esta desvinculação do discurso cinematográfico no qual a sintaxe adquire um status mais nobre – Persona, A hora do lobo, etc – em função de uma narrativa dentro de uma linha dramática mais convencional – o que não quer dizer nada nem diminui o mérito dessa obra de arte – revela o Bergman da maturidade, do ocaso, da despedida, fazendo de ‘Fanny e Alexandre’ o seu canto de cisne. Cineasta que encantou o século XX, introduzindo, inclusive, em Morangos silvestres, o monólogo interior, Bergman é um mestre supremo cuja falta nestes bicudos tempos e nesta fajuta contemporaneidade é imensa. Falta, no cinema, um homem de seu gênio, atualmente, para pensar o homem contemporâneo.

11 agosto 2006

Eu me lembro

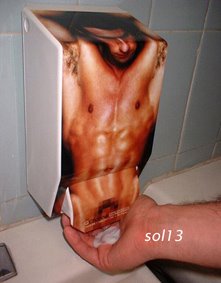

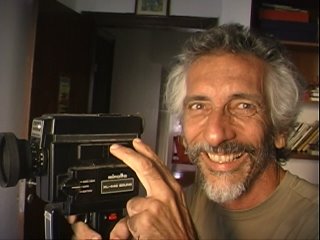

Evocação de um pretérito, que se consubstancia, na verdade, no próprio passado do autor, retrato de uma geração e do espírito de uma época, Eu me lembro, de Edgard Navarro, cujo roteiro venceu, por unanimidade, o Prêmio Carlos Vasconcelos Domingues, primeiro de uma série de editais patrocinados pela Secretaria de Turismo e Cultura do Estado da Bahia como incentivo à produção de filmes, obra de estréia desse realizador no longametragismo, é surpreendente pelo seu vigor poético, que se caracteriza pela atipicidade em relação à costumeira abordagem temática daqueles que fazem cinema nestas plagas.

A sua singularidade vem, em primeiro lugar, da maneira pela qual Navarro trata o seu tema, mas, também, pelo que diz. Retrato de sua geração, a mesma, aliás, que se angustia e se exaspera em Meteorango Kid, o herói intergalático (1970), de André Luiz de Oliveira, Eu me lembro, trinta e quatro anos depois deste filme, vem, por assim dizer, fazer um balanço da trajetória tumultuada de uma rebeldia anárquica que pontificou a partir de meados dos anos 60 com o chamado Cinema Marginal. E que tem, na Bahia, o seu apogeu na iconoclastia do boom superoitista do qual Edgard Navarro é, talvez, o seu mais emblemático representante, com as dilacerações fílmicas de O rei do cagaço, Lyn e Katazan, Exposed, entre outros, e, particularmente, O Superoutro (1980), este um média metragem já anunciador de um cineasta febril e extremamente agitado que, com o passar dos anos, adquiriria uma certa pacificação para o mergulho em seu amarcord que se cristaliza em Eu me lembro.

A verve satírica, o humor, sempre presente a cada fotograma, estão, no entanto, intactos, mas, paradoxalmente, ocultos por elipse no filme de longa metragem. Não mais o tumulto interior à flor da pele, a crueldade, imensa, de rir de si próprio – característica, aliás, somente dos grandes artistas, a escatologia jogada ao ventilador, a imperiosa necessidade de afirmar as suas idiossincrasias diante do estar-no-mundo, como podem ser verificados na sua filmografia de superoitista aparentemente perturbado pela angústia da existência, mas a assunção da maturidade, a disponibilidade de olhar o seu itinerário com a paciência dos sábios, a temperança dos que, passado o delírio, conquistam a paz para, assim conseguida, por em prática um revival de sua própria vida. Se o delírio se aquietou, encontra-se, no entanto, potencialmente sugerido nas imagens de Eu me lembro.

Nascido em meados do século passado, Navarro empreende neste filme uma busca de suas lembranças desde a primeira, quando esteve no cais do porto para receber um parente e viu um navio ancorado. O resgate memorialístico se faz por meio de sua percepção do homem e das coisas desde tenra idade. É, neste ponto de vista, um inventário, um recuerdo, mas um inventário, diga-se logo, de um artista sensível e exultante, que oscila entre o amargor e a alegria, entre o riso e a tristeza. Eu me lembro, em mãos de um outro cineasta que não as de Edgard Navarro, poderia resultar num amontoado de lembranças pueris, mas o autor soube resgata-las com halo poético não destituído, entretanto, de um olhar irônico muito acentuado e de uma consciência sempre presente da tragicidade da existência.

Estruturado através de fragmentos de memória, Eu me lembro não possui uma narrativa para aqueles que buscam a instalação do conflito clássico in progress ou páginas de viradas explosivas. Se há conflito, este se instaura no interior dos fragmentos e na obra como um todo como o conflito de um realizador com suas lembranças. O corpus, portanto, do filme de Edgard Navarro, é um corpus pleno de fragmentos, estilhaços do que se lembra de mais essencial na formação de uma personalidade. Mas o que se possa ver como individualismo se espraia numa perspectiva universalista, porque a obra navarriana é, na verdade, o inventário poético de toda uma geração. Nesse sentido, e, aqui, não vai nenhuma alusão a interferências estéticas, considerando ser o filme de Navarro muito singular e especial, Eu me lembro é filho de Meteorango, assim como, também, de toda uma saga underground que se estabeleceu quando o autor saiu da aborrecência para a consciência de uma juventude sem rumo. A formação do cineasta se deu na plenitude de uma época na qual poucas eram as saídas, asfixiadas que estavam por um regime de exceção rigoroso e pelas influências vindas do exterior: a eclosão do hipismo, com sua filosofia do flower power, Maio de 68, o cinema subterrâneo que se tinha notícia, a desconstrução operada por Jean-Luc Godard, et caterva. E Edgar, num happening acontecido em meados dos anos 70, durante uma das jornadas baianas, pôs em prática o dito sganzerliano de O bandido da luz vermelha: “quando a gente não pode fazer nada, a gente se avacalha e se esculhamba”. No meio de um debate estéril, no cine-teatro do Icba, fez corar o crítico José Carlos Avellar e, constatando que palavras seriam inúteis para o rebate de uma arenga, tirou a roupa, e nu, com a mão no bolso, estarreceu os participantes.

Uma constante do cinema navarriano é o humor, conditio sine qua non para a existência de uma obra de arte, assim é se nos parece. O humor é essencial e pode ser aplicado mesmo nas situações mais trágicas (vide Shakespeare, Racine, Nelson Rodrigues, Luis Buñuel...). O humor e a consciência da tragicidade da existência, dois elementos fundamentais para a substancialização de uma visão de mundo. Edgard Navarro já mostrou, em seus filmes anteriores, que os possui às escâncaras. Assim, em Eu me lembro, cada fragmento do seu amarcord é pontuado com uma chave irônica, um acento humorístico, um olhar, ora sarcástico, ora cheio de piedade, sobre a pobre condição do homem na Terra. Filme exemplar nesse sentido, pleno de observações perspicazes sobre o comportamento humano, acerca das idiossincrasias do ser enquanto vivente e navegador e condutor de seu itinerário vivencial. A primeira visão do filme pode provocar omissões, pois Eu me lembro foi dado a conhecer em única e especialíssima sessão privé.

Impressionante como, contando com poucos recursos – o dinheiro do prêmio, insuficiente para a reconstituição de uma décadas ou, mesmo, para a feitura de um longa-metragem, Navarro conseguiu transmitir o espírito de sua época. A direção de arte é excelente e os intérpretes, todos atores baianos, constituem tipos extraordinários, a destacar a figura do pai, cuja força de convencimento e poder de verdade são inegáveis. Mas não se poderia deixar de ressaltar, sob pena de violenta omissão, a presença tocante de empregada negra, que comove pela sua expressão, pela sua autenticidade, principalmente no fragmento no qual, já decaída pela idade, pelo passar do tempo, entra triste num asilo de idosos. São pequenas coisas que o filme de Navarro possui que conseguem transmitir todo um sentimento de mundo, toda a angústia do fluxo temporário que aniquila, que destrói as esperanças de outrora e revelam a maldade do mundo para com os seus viventes. Mas e a louca que fala impropérios e dita suas diatribes? Crepuscular a seqüência quando o jovem Edgard, já entrado na juventude, passeia com um amigo por ruas noturnas e encontra uma maluca a dizer coisas aparentemente ensandecidas, mas que revelam verdade e dor. O close-up desta personagem enfurecida pela loucura lúcida é de força invulgar.

Nenhum filme brasileiro até agora apresentou tão bem o retrato da era ripesca como faz Navarro em Eu me lembro. Talvez porque, também, um personagem do período no qual viveu intensamente suas divagações, curtindo a letargia do estar e da inação, o fato é que transmite muito bem o que foi aquela época. Se em Meteorango Kid, o herói intergalático, na famosa seqüência do apartamento em que os três personagens fumam maconha, o tom é de desespero, dilaceramento, e explosão, no filme de Navarro reinam uma calmaria, uma letargia, capazes de estabelecer o clima do revival do próprio filme, com os fantasmas do passado a desfilar no gramado verde até que o personagem central, que é o próprio Edgard, decaídas as expectativas, desfeitas as desesperanças, diz que vai comprar uma câmera Super 8. É o embrião que se instaura, o embrião do cineasta.

Na estrutura do discurso cinematográfico navarriano, os fragmentos, que fazem parecer bolhas que se desmancham no ar da memória em flou, de repente, assumem uma combustão quando do sonho agitado do personagem principal. É o próprio filme que se sintetiza como um ensaio memoralístico, revelando a sua estruturação de estilhaço s de lembranças e, com isso, fazendo lembrar também a necessidade que todos precisam da memória, a memória como estabelecimento presente, constituinte do próprio ser humano (vide Hiroshima, mon amour, O ano passado em Marienbad, Muriel, todos de Alain Resnais).

s de lembranças e, com isso, fazendo lembrar também a necessidade que todos precisam da memória, a memória como estabelecimento presente, constituinte do próprio ser humano (vide Hiroshima, mon amour, O ano passado em Marienbad, Muriel, todos de Alain Resnais).

A herança felliniana é, porém, a que corre no sangue de Navarro no filme em questão. A influência não significa nenhum desmérito, pois como disse Harold Bloom, famoso crítico literário, toda a literatura ocidental descende de Hamlet, de William Shakespeare, chegando, mesmo, a identificar Bloom em qualquer livro uma decorrência do arquétipo emblemático do bardo. Fellinianas são as cenas dos fantasmas, a da mulher gorda que recebe xingamentos dos meninos – Sagharina de Oito e meio? e a belíssima seqüência do charlatão que se impõe como prestidigitador a fazer uma mulher adormecer sob hipnose.

Mas o que importa é que Eu me lembro, de Edgard Navarro, suavizando, aqui, suas diatribes anteriores, sem perder a ironia devastadora – e que bela e insólita aquele momento do enterro quando um maltrapilho joga caixões de defunto num amontoado deles, adquirindo atmosfera surrealista, é um dos melhores filmes já feitos pelo cinema baiano em todos os tempos. E um exemplo para a cinematografia brasileira.

A bruxa está solta!

30 julho 2006

O fenômeno eletro e doméstico

27 julho 2006

Umas e outras

Talvez tenha sido um pouco extensivo demais no texto que fiz sobre o dia em que conheci Rubem Biáfora. Mas blog é para isso mesmo. E tenha escrito coisas que não interessam muito, certos detalhes, etc. Mas o fato é que Biáfora foi uma figura de grande importância da crítica cinematográfica paulista. Mesmo aqueles que não simpatizavam com ele, lia-o às escondidas. Lembrei-me agora de um episódio acontecido em meados dos anos 60, quando a série de James Bond estava no auge. Um amigo meu, que se dizia marxista-leninista, sempre estava a dizer que os filmes de 007 eram apologias do capitalismo, que iam contra os ideais revolucionários. Gabava-se de nunca ter visto um filme do agente secreto. Certo dia, numa soirée, assim se chamava as sessões noturnas, entrando numa sala exibidora, repleta de gente a esperar pela abertura da corrente para entrar, vi este amigo, mas, quando me viu, ficou completamente atônito, chegando, inclusive, a pular a corrente e ser perseguido por um funcionário do cinema.

Em 1977, Alain Robbe-Grillet, pai do nouveau-roman e roteirista de O ano passado em Marienbad, de Alain Resnais, esteve em Salvador a convite da Aliança Francesa para uma palestra no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. No dia anterior, foi exibido Marienbad na Sala Walter da Silveira, com Grillet presente. Dia seguinte, durante a palestra, intitulada Ordre e désordre dans le récit - por sinal de alto nível e muito interessante, alguns jornalistas da imprensa local estiveram presentes para cobrir o grande acontecimento. No jornal do outro dia, e no jornal mais importante de Salvador, cujo nome não precisa ser citado, estava estampado: Alain Robbe-Grillet fala em Letras sobre Ordem e desordem no recinto. O certo seria Ordem e Desordem na narrativa.

20 julho 2006

O dia em que conheci RUBEM BIÁFORA

17 julho 2006

Será o Benedito?

Para os que nasceram na era do vídeo, e, agora, do disquinho mágico, nada muito surpreendente. Mas para aqueles, como eu, que nasceram em priscas eras, em meados do século passado (1950, para ser mais preciso), com o tempo passando rápido - ó tempo suspende o teu vôo!, implacável, o advento do VHS foi uma surprêsa, e a do DVD, com tantos dreyers e bergmans, minnelis e langs, hawks e fellinis, espalhados por aí, quase um assombro. Alguém já disse que foi pelo assombro que o homem começou a filosofar, mas, isto, outra história. Acontece que, antigamente, as imagens em movimento somente eram possíveis de ser contempladas no escurinho das salas exibidoras, havendo, para isso, de se pagar um ingresso. A televisão, naquela época, era muito ruim em termos de imagem. Assim, havia duas características no que diz respeito à psicologia da recepção: a inacessibilidade e a impossibilidade de o espectador intervir na temporalidade. Na primeira, quando dentro do cinema, e sala enorme, com quase dois mil lugares, verdadeiros palácios, a imagem que se via na tela era algo mágico, inacessível. Lembro-me que havia um senhor que vendia fotogramas de filmes na Praça da Piedade (aqui em Salvador), e que também oferecia para compra uma lata que, devidamente furada, continha, em uma de suas extremidades, uma lente de óculos que permitia ver os fotogramas com mais nitidez do que a ôlho nu.

Se um determinado filme era exibido e, por acaso, estivesse doente ou viajando, retirado de cartaz, podia perdê-lo para sempre, excetuando-se os grandes sucessos que sempre eram recolocados. E, na segunda característica, a impossibilidade de intervenção na temporalidade. Projetado o filme, este se desenrolava na tela - ou no écran, como se dizia então, e ninguém podia pará-lo, retrocedê-lo, avançá-lo, salvo se entrasse na cabine de projeção e, revólver em punho, ameaçasse o operador. Mas a inacessibilidade e a temporalidade se tornaram favas contadas com o surgimento do VHS e do DVD. Há, inclusive, creio, uma perda da aura cinematográfica. Se os disquinhos funcionam como o resgate do cinema, por outro lado, no entanto, perdeu-se a magia do espetáculo, visto em comunhão numa platéia. O indivíduo hoje já nasce vendo imagens em movimento e, por isso, elas se tornaram vulgares.

Quando me contaram que, nos Estados Unidos, inventaram um aparelho pelo qual se podia ver filmes, que ficavam dentro de uma caixinha, não acreditei. Era o vídeo que então estava inventado e restrito ao território de Tio Sam. Precisei, como São Thomé, ver para crer, o que aconteceu em torno da metade dos anos 80, quando comprei o meu primeiro aparelho de VHS, um Sharp, que me deu muito trabalho de sintonizar. E as cópias eram péssimas. Precisou-se esperar que o DVD surgisse para que o cinema recebesse uma punhalada nas costas (na região pulmonar). Mas vou contar uma história.

Corria o ano de 1973. Estava no Rio de Janeiro a passar as férias de julho. O jornal da época era o Jornal do Brasil, com seu excelente Caderno B. Neste, tomei conhecimento que Ladrões de bicicleta ia ser exibido na Cinemateca do Museu de Arte Moderna numa única sessão pela tarde. Conhecia muitos filmes, nesta ocasião pré-vídeo, de ouvi dizer e de leitura, alguns importantes com muitas informações. Era o caso de Ladri di biciclette, de Vittorio De Sica, que nunca tinha visto por falta de oportunidade e, também, porque nunca foi exibido em Salvador durante o meu itinerário existencial (depois passou algumas vezes). Assim, fiquei a postos, esperando o horário, com certa expectativa, expectativa, aliás, que não tenho mais para quase nada. Chovia fino. Entrei na sala da saudosa Cinemateca. Mas, quando saí, um toró se abateu sobre a cidade, que ficou completamente engarrafada. Difícil pegar um táxi. Depois de algum padecimento embaixo da marquise do museu, resolvi ir andando do Flamengo, onde fica este, até Laranjeiras, onde estava hospedado. Cheguei encharcado e, no outro dia, com febre alta, ameaçado de pneumonia. Mas estava feliz por ter visto Ladri di biciclette. Atualmente, tenho-o em VHS, que fica guardado, parado.

Não seria mais possível um sacrifício tal para ver um filme. Tenho um amigo, por exemplo, que ia sempre à Paris para se meter na Cinematheque Française e ficar o dia todo vendo obras clássicas. Hoje tem um home theater chez toi e há anos que não viaja. Viajava somente para ver filmes.

Poesia e sensibilidade

16 julho 2006

RIO VERMELHO

Obra-prima incontestável, faz parte de um quarteto junto com Onde Começa o inferno (Rio Bravo, 1959), que o crítico da Folha de São Paulo, Inácio Araújo, considera o melhor filme jamais realizado, Eldorado (idem, 1965), uma espécie de remake deste último, e, por fim, Rio Lobo (1972), realizado já no ocaso de carreira desse genial diretor, que, aqui, despede-se do cinema.

As fontes míticas do gênero estão na anexação do estado independente do Texas (1845) e a conseqüente guerra dos Estados Unidos contra o México (1846-1848), na descoberta do ouro na Califórnia (1848), na construção da via-férrea transcontinental "Union Pacific" (1864) e na guerra civil entre sulistas e nortistas, a chamada Guerra de Secessão, retratada em inúmeros filmes de "O nascimento de uma nação" (1914-15), de David Wark Griffifh a ...E o Vento Levou (Gone with the Wind, 1939), de Victor Fleming e David Selznick.

Howard Hawks é um exemplo raro de cineasta que é autor sem se prender a um gênero específico. Se faz westerns primorosos como Rio Vermelho, é capaz, também, de incursionar pelo musical (Os homens preferem as louras), pela comédia (Levada de Breca, O Inventor da Mocidade...), pela aventura (Hatari!...), pelo thriller (À Beira do Abismo/The Big Knife...), etc. Em todos os gêneros, entretanto, sua marca está presente, o comportamento de seus personagens é sempre igual, o estilo do cineasta nunca muda, chegando, mesmo, a se dizer da existência de um homus hawksiano.

Rio Vermelho se concentra na história da transferência de um rebanho de Rio Rojo a Abilene, onde os bois e vacas devem ser vendidos no mercado de gado. John Wayne é Thomas Dunson, o chefe, um déspota, que, com seus métodos brutais, provoca uma rebelião entre os vaqueiros.Um destes, Montgomery Clift (Matthew Garth) toma o comando e abandona Wayne, com um cavalo, em pleno deserto.Uma vez vendido o gado em Abilene, Wayne, que com muito esforço consegue chegar à cidade, desafia Clift, mas este, recusa-se a duelar e luta com Wayne com os punhos cerrados. Os dois parecem que não se compreendem, mas a astúcia de uma mulher (Joanne Dru), que Clift salva dos índios, consegue, por fim, a reconciliação entre os dois homens.

Além das interpretações excelentes de Montgomery Clift e John Wayne (talvez em seu melhor papel no cinema), assim como a do elenco secundário (Walter Brennan, John Ireland, Noah Beery Jr...), o mais importante em Rio Vermelho é que este filme funciona como um excepcional documento da vida dos cowboys, seus costumes, seu folclore, o ambiente e a paisagem daquele período da colonização norteamericana. E mais ainda: o sentido perfeito de cinema de Hawks, o alento épico, a paisagem, a simplicidade e força das personalidades individuais.

Rio Vermelho é a história de uma amizade – um dos temas fundamentais da obra de Hawks. Clift, órfão, depois que seus pais são mortos pelos índios, é recolhido por Wayne que, na travessia de Rio Rojo a Abilene, se desentende com aquele que é quase um filho. O western mais telúrico de Hawks, ainda que Rio Bravo seja mais cortejado, Red River mostra o eterno conflito de seus personagens, que se resolve através de um itinerário físico, captado pela câmera com a força do imediatismo. A música de Dimitri Tiokim fica nos ouvidos.

15 julho 2006

RED BUTTONS

06 julho 2006

LE AMICHE

Clélia (a belíssima Eleanora Rossi Drago), vinda de Roma, após deixar Turim, onde nasceu e passou parte da juventude, volta à cidade natal com o propósito de abrir uma casa de alta costura. Enquanto esta não fica pronta, tem contatos com uma modelo (Madeleine Fischer), uma ceramista (Valentina Cortese), uma rica ociosa (Yvonne Furneaux), um pintor (Gabrielle Ferzetti), um decorador (Franco Fabrizi), e um ajudante deste (Ettore Manni), pelo qual se apaixona. A burguesa ociosa leva a manequim ao suicídio, pela não retribuição de sua paixão pelo pintor, e Clélia, desiludida, abandona a cidade, voltando para Roma.

O roteiro é de Suso Cecchi D'Amico, colaboradora de quase todas as obras-primas do cinema italiano, baseado no romance Fra donne sole, de Cesare Pavese