Há filmes que, porque oriundos do chamado ‘cinemão’ (leia-se indústria cultural de Hollywood), são desprezados ‘a priori’ pela crítica. Como se uma boa obra cinematográfica não pudesse surgir do bojo industrial. Se o cinema hollywoodiano, atualmente, é um lixo, não se pode deixar, porém, de convir que, no passado, o cinema americano produziu algumas das melhores pérolas da sétima arte em todos os tempos. Por exemplo, vi, muito recentemente, em DVD, um filme que fora massacrado pela crítica quando do seu lançamento em meados da década de 70: ‘Operação França II’ (‘The French Connection II’, 1975), de John Frankenheimer. Não confundir com o primeiro, ‘Operação França’, de William Friedklin, feito no início dessa década, mas que recebeu elogios entusiasmados da crítica mais competente e mais ‘limpa’.

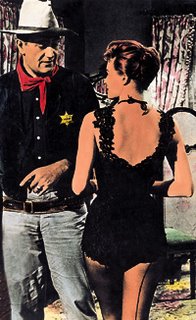

Surpreendentes o domínio formal de Frankenheimer – nesse particular Friedklin também é um mestre (e, para isso, basta ver ‘Jade’) e o tratamento temático inusitado e insólito para um filme que se pensaria numa continuação amorfa do primeiro. Obra de ‘mise-en-scène’, é, também, além de um extraordinário filme de ação e emoção, uma reflexão sobre o choque cultural entre a mentalidade americana e a francesa, pois o ‘tira’ interpretado por Gene Hackman, que deixou escapar o grande traficante Fernando Rey no final do primeiro, vai a Marselha para captura-lo, e, nessa cidade, fica subordinado, por estrangeiro, aos ditames da polícia francesa, cujo chefe, interpretado por Bernard Fresson, a princípio, não oferece condições para um desempenho livre de Hackman. Mas o que surpreende em ‘The French Connection II’ é a alternância inusual em fitas do gênero entre os momentos fortes e os momentos fracos. Todo rodado em Marselha, ‘The French Connection II’ tem também um registro documental que revela a geografia da cidade.

Há uma seqüência extraordinária nesse sentido, quando Hackman, que é capturado pela ‘gang’ de Fernando Rey e passa semanas tomando heroína para se viciar e, finalmente, é salvo e começa um tratamento de choque para a desintoxicação, fica na cela frente a frente com o policial francês. Este, para conter os ímpetos da abstinência da droga, oferece a Hackman uma garrafa de conhaque e os dois começam a conversar. Os planos são fixos e demorados e Hackman procura, na sua embriaguês, relembrar fatos passados e bem imbricados à cultura americana sob o olhar paciente, mas confuso, do policial. Nessa interlocução, inusitada, repita-se, para um ‘thriller’, está contida todo o choque existente entre duas culturas.

A narrativa de Frankenheimer parece que foi introduzida por um fio elétrico de alta tensão, pois o espectador, mesmo nos momentos em que nada acontece, fica ‘suspenso’, à espera que algo surja de repente. Mestre de obras nas quais a ação é a tônica, mas sempre procurando dar a esta um sentido de espetáculo e de ‘mise-en-scène, Frankenheimer foi um diretor de inegáveis atributos, ainda que, no final da carreira, não tenha demonstrado o vigor de outrora. Mas fez filmes importantes como ‘Sob o domínio do mal’, ‘Sete dias de Maio’, ‘O extraordinário marinheiro’, ‘O homem de Alcatraz’, entre muitos outros, para cair, no fim da vida, em mediocridades do tipo ‘Amazonas em chamas’. Antigamente se chegou a dizer: há ‘um frankenheimer na praça’, o que se traduz por autoria, por atestado de vigor, de profissionalismo, de bom espetáculo.

‘Operação França II’, realizado em 1975, antes que a infantilização temática tomasse conta de Hollywood, é um filme que merece ser revisto e, para isso, existe em DVD em cópia luminosa bem distribuída. A crítica, que fez vista grossa para esse filme de Frankheimer, considerando, ora vejam só, ‘medíocre continuação’, precisa, urgentemente, se ainda quiser enxergar e ver o cinema na sua essência, fazer uma revisão completa de seus postulados superados. O espetáculo reina em ‘The French Connection II’, há um sentido cinematográfico na direção de Frankenheimer que espanta e assombra. Para muitos, entretanto, a obra cinematográfica está presa ao elo semântico, ao elo do conteúdo, desconhecendo, muitos que se arvoram a comentaristas cinematográficas, a importância do elo sintático, da maneira pela qual o realizador articula os elementos da linguagem cinematográfica em função da explicitação temática.

Os ‘contemporâneos’, adeptos da chamada ‘contemporaneidade’, que virou jujuba em boca de pseudo-intelectual, podem ver as qualidades de um Almodóvar, Lynch, Von Trier, mas quando se trata de um Friedklin, de um Frankenheimer, a coisa fica mais difícil. Por que? Creio que a resposta está dada.

Surpreendentes o domínio formal de Frankenheimer – nesse particular Friedklin também é um mestre (e, para isso, basta ver ‘Jade’) e o tratamento temático inusitado e insólito para um filme que se pensaria numa continuação amorfa do primeiro. Obra de ‘mise-en-scène’, é, também, além de um extraordinário filme de ação e emoção, uma reflexão sobre o choque cultural entre a mentalidade americana e a francesa, pois o ‘tira’ interpretado por Gene Hackman, que deixou escapar o grande traficante Fernando Rey no final do primeiro, vai a Marselha para captura-lo, e, nessa cidade, fica subordinado, por estrangeiro, aos ditames da polícia francesa, cujo chefe, interpretado por Bernard Fresson, a princípio, não oferece condições para um desempenho livre de Hackman. Mas o que surpreende em ‘The French Connection II’ é a alternância inusual em fitas do gênero entre os momentos fortes e os momentos fracos. Todo rodado em Marselha, ‘The French Connection II’ tem também um registro documental que revela a geografia da cidade.

Há uma seqüência extraordinária nesse sentido, quando Hackman, que é capturado pela ‘gang’ de Fernando Rey e passa semanas tomando heroína para se viciar e, finalmente, é salvo e começa um tratamento de choque para a desintoxicação, fica na cela frente a frente com o policial francês. Este, para conter os ímpetos da abstinência da droga, oferece a Hackman uma garrafa de conhaque e os dois começam a conversar. Os planos são fixos e demorados e Hackman procura, na sua embriaguês, relembrar fatos passados e bem imbricados à cultura americana sob o olhar paciente, mas confuso, do policial. Nessa interlocução, inusitada, repita-se, para um ‘thriller’, está contida todo o choque existente entre duas culturas.

A narrativa de Frankenheimer parece que foi introduzida por um fio elétrico de alta tensão, pois o espectador, mesmo nos momentos em que nada acontece, fica ‘suspenso’, à espera que algo surja de repente. Mestre de obras nas quais a ação é a tônica, mas sempre procurando dar a esta um sentido de espetáculo e de ‘mise-en-scène, Frankenheimer foi um diretor de inegáveis atributos, ainda que, no final da carreira, não tenha demonstrado o vigor de outrora. Mas fez filmes importantes como ‘Sob o domínio do mal’, ‘Sete dias de Maio’, ‘O extraordinário marinheiro’, ‘O homem de Alcatraz’, entre muitos outros, para cair, no fim da vida, em mediocridades do tipo ‘Amazonas em chamas’. Antigamente se chegou a dizer: há ‘um frankenheimer na praça’, o que se traduz por autoria, por atestado de vigor, de profissionalismo, de bom espetáculo.

‘Operação França II’, realizado em 1975, antes que a infantilização temática tomasse conta de Hollywood, é um filme que merece ser revisto e, para isso, existe em DVD em cópia luminosa bem distribuída. A crítica, que fez vista grossa para esse filme de Frankheimer, considerando, ora vejam só, ‘medíocre continuação’, precisa, urgentemente, se ainda quiser enxergar e ver o cinema na sua essência, fazer uma revisão completa de seus postulados superados. O espetáculo reina em ‘The French Connection II’, há um sentido cinematográfico na direção de Frankenheimer que espanta e assombra. Para muitos, entretanto, a obra cinematográfica está presa ao elo semântico, ao elo do conteúdo, desconhecendo, muitos que se arvoram a comentaristas cinematográficas, a importância do elo sintático, da maneira pela qual o realizador articula os elementos da linguagem cinematográfica em função da explicitação temática.

Os ‘contemporâneos’, adeptos da chamada ‘contemporaneidade’, que virou jujuba em boca de pseudo-intelectual, podem ver as qualidades de um Almodóvar, Lynch, Von Trier, mas quando se trata de um Friedklin, de um Frankenheimer, a coisa fica mais difícil. Por que? Creio que a resposta está dada.