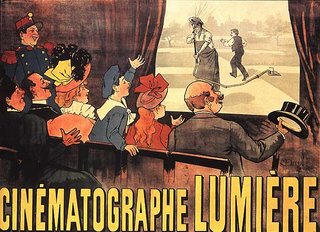

Na história do cinema, na sua lenta escalada como linguagem, e, em conseqüência, como atividade artística produtora de sentidos, há duas, por assim dizer, promoções no campo da significação. A primeira promoção remonta a meados dos anos 20 e permite ao cinema passar do escalão servil de reprodução das realidades em movimento para o escalão mais qualificado de linguagem artística baseada na reprodução da realidade. Desde os Lumière que o cinema passa muito tempo sendo visto com desdém pelas pessoas ditas cultas, a princípio limitado a feiras populares até que consegue atingir e se instalar em salas fixas. Mas, mesmo assim, sofre para se legitimar como uma arte tão nobre como as demais. Portanto, essa primeira promoção que o alça à condição de linguagem artística é muito importante, mas ainda restritiva, incapaz de dar ao cinema o seu verdadeiro status. De mera reprodução das imagens em movimento para o reconhecimento de ser uma linguagem já se constitui, portanto, na feérie da década de vinte, um primeiro passo, um degrau na escalada. (Interessante observar, abrindo, aqui, um parêntesis, que, há algum tempo atrás, ainda que o cinema já fosse considerado uma arte no mundo inteiro, havia um certo preconceito – pelo menos nos ares da província salvadoriana - em relação àqueles que o encaravam a sério. O que, felizmente, isso não mais ocorre, salvo em redutos mais ignaros, com a introdução de seu estudo nas universidades e o reconhecimento da sua importância no imaginário coletivo daqueles que viveram no século XX. Mas, e este parêntesis é para contar um caso sem importância, dada a importância do tema fora do parêntesis, quando jovem, e jovem interessado em cinema, que o levava muito a sério, chegando, inclusive, a faltar prova final na faculdade na qual estudava para ver um determinado filme importante no Clube de Cinema da Bahia, já fui motivo de chacota devido a meu interesse pela chamada sétima arte. Quando comecei a publicar meus primeiros artigos sobre cinema nos jornais baianos - lá se vão bons 30 anos, uma colega de trabalho de repartição – da qual me demiti depois de ver O eclipse, de Antonioni, com a qual tinha afinidades cinematográficas e amorosas, mostrou a uma outra colega, senhora grave e tonta, professora e funcionária pública, que sse dizia letrada, uma minha coluna e ela, olhando-a de soslaio, falou: “Este rapaz não tem nada a fazer, não!” Como esta senhora, encontrei várias outras pessoas na minha trajetória, inclusive familiares, que sempre não podiam compreender a crítica ou o ensino de cinema como um trabalho, mas como coisa de quem não tem o que fazer. Antes da existência do filme de Hugo Carvana, já diversas vezes ouvi a expressão: “Vai trabalhar vagabundo!”) A segunda promoção, ocorrida em época mais recente, é a que reconhece ao cinema a capacidade não apenas para reproduzir a realidade, mas, também, e se preste aqui muita atenção, para reconstruir a realidade de modo inteiramente original. Deveria ficar bem claro, neste ponto, que o cinema possui uma faculdade única e jamais reconhecida a qualquer outra arte: a de transformar o mundo em discurso servindo-se do próprio mundo. Do próprio mundo e não de sinais arbitrários (como faz a literatura) ou semelhantes (como faz a pintura), sinais estes empregados na substituição do mundo. Ora, se o cinema é capaz de realizar esta transformação, isso significa que possui uma atitude escritural que se vem somar ao seu caráter foto-reprodutor originário. É do aproveitamento consciente de tal atitude que nasce o filme, o que equivale dizer o discurso singular individualizado dentro do sistema de linguagem representado pelo cinema. Promovido pela primeira vez, o efeito leva o cinema a deixar de ser visto apenas como um espetáculo, passando a sê-lo também, e sobretudo, como uma experiência artística em nada inferior às das outras artes. Quando veio lançar seu último filme, Amém, Costa-Gravas disse, em entrevista, que o cinema sempre é um espetáculo no sentido de que um filme, por implicar na alocação de altos recursos, precisa envolver o espectador, cativando-o, o que contraria uma certa tendência sado-masoquista atual de somente se considerar um bom filme aquele que possua certa sujeira e contenha planos-seqüenciais que exigem do infeliz assistente a ter, no mínimo, uma paciência de Job. Um filme tanto pode ser bom dentro de uma narrativa clássica, in progress, como dentro de um processo de desconstrução. O que importa para a consolidação da artisticidade da obra cinematográfica é o talento do realizador, sua habilidade na manipulação dos elementos da linguagem específica da arte do filme. Mas voltando ao assunto, a transição do filme entendido como mera técnica foto-reprodutora para o filme entendido como linguagem auto-suficiente já não deveria causar nenhum espanto, principalmente se tivermos em conta a inegável função de matriz da cultura desenvolvida pelo cinema de modo cada vez mais consciente ao longo de sua existência.Ao contrário da prática televisiva, que se limita a reproduzir sentidos previamente organizados, o filme é dotado de uma capacidade significante que lhe permite recriar a realidade sob a forma de uma linguagem recorrendo a uma série de processos de reelaboração poética que o transformam num gênero técnico-formal mais virado para a expressão do que para a comunicação.

5 comentários:

BRAVO!

iris

Outro dia desses me fiz a seguinte pergunta: que tipo de linguagem o cinema contemporâneo está tentando seguir? a linguagem dos efeitos visuais e sonoros, pura e simplesmente? lembro de um tempo em que o cinema não precisava de nada disso para sobreviver. os filmes que prendiam a atenção do público eram produções como E O Vento Levou, Ben-Hur, Burch e Cassidy, entre outros. Até o dia em que George Lucas apareceu com seu Star Wars e o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu, cinéfilo exigente que sou, não me basto com isso. Sempre quero algo mais do que belas imagens (Daí minha decepção em ver diretores como Francis Ford Coppola não dirigirem nada por 8 anos). Abraços do crítico da caverna cinematográfica.

Parabéns mais uma vez André.

Suas análises de cinema são realmente muito abrangentes e você tem um grande poder de síntese para colocar tanto conteúdo em tão pouco espaço.

Parabéns também pelo "parêntesis". Ele reflete a imagem do nosso subdesenvolvimento, ou como diria Glauber do "submundo latino"*.

(*) Glauber usou a expressão referindo-se ao surrealismo de Buñuel.

Estou passando aqui de novo (apesar e já ter comentado mais acima) para avisar que a partir de agora têm textos meus no blog reacaocultural.blogspot.com (um pasquim virtual do qual estou participando como colunista de cinema). Vale a epna dar uma conferida. Tem muita gente boa ligada ao projeto. Abraços do crítico da caverna cinematográfica.

Meu Jean Paul d´Antony, sou poeta, professor de Literatura e ensaísta, sou mestrando pela Uefs, e minha pesquisa se prima no estudo da narrativa literária e cinematográfica em Lavoura Arcaica. Conheci seu blog conversando com Tuna espinheira e sua esposa aqui na Uefs.

Então, André, por favor, gostaria que vc comentasse de uma forma crítica e teória, a priori, o FILME LavourArcaica do Luiz Fernando Carvalho; depois acerca do prórpio Fernando Carvalho; e, por último, seu comentário mais subjetivo acerca do filme e do cineasta, principalmente do filme.

Muito obrigado.

Gostaria de manter contato com vc se possível. Meu e-mail é jpauldantony@yahoo.com.br

Postar um comentário