Nicholas Ray - cujo verdadeiro nome era Raymond Nicholas Kienzie -

nasceu em Wisconsin em 1911. Se vivo estivesse, estaria com 101 anos. Mas

morreu em 1979, aos 67, vitimado pelo excesso de álcool e cigarro.

Fumava sem parar: um atrás do outro. Resultado: um virulento câncer no

pulmão matou-o. Wim Wenders, seu amigo, registrou, em Nick's movie,

os últimos suspiros de Nicholas Ray. Sua esposa, que esteve presente na

abertura da mostra a ele dedicada, afirmou, em entrevista, que Wenders

foi cruel com Ray ao registrar os derradeiros momentos do marido.

Formado pela Universidade de Chicago, em Arquitetura, chegou a trabalhar

com o famoso Frank Lloyd Wright, um dos mais célebres arquitetos do

século passado. Foi na casa dele, uma mansão suntuosa, que Alfred

Hitchcock, em Intriga internacional, filmou a sequência na qual

James Mason e seus capangas se reúnem nos momentos finais do filme e

Cary Grant consegue se infiltrar. O aprendizado no trabalho com Wright

deu a Ray o gosto pela plástica da imagem, pelo sentido da composição do

enquadramento, pela disposição dos objetos e pessoas em cena. Um

fotograma de um quadro fílmico em Ray, se porventura em cinemascope, não

pode ser destruído pela exibição televisiva no horrendo full screen

(tela cheia).

Raymond Nicholas Kienzie iniciou suas atividades artísticas quando já

estourada a Segunda Guerra Mundial, fazendo programas de rádio para a

CBS. Interessado pelo teatro, montou várias peças, nesse período, em

colaboração com John Houseman (que fazia parte do Mercury Theatre de

Orson Welles, produtor eficiente e soberbo ator). Assistente de direção

de Elia Kazan em Laços humanos (A tree growns in Brooklin,

1945), aprendeu com o grande diretor de atores a maneira de lhes fazer

emergir uma personalidade forte em cena. Em seguida, dirigiu para a

televisão, em 1946, Sorry, wrong number - adaptação de uma obra teatral que inspirou logo o filme de Anatole Litvak Uma vida por um fio

(1948), com Barbara Stanwick e Burt Lancaster. Dore Schary, o novo

poderoso chefe de produção da RKO, insuflado por John Houseman, deu-lhe a

direção de Amarga esperança (They live by night, 1948), que

focaliza o drama de jovens sem esperança com um clima lírico que fizera

habitual em sua obra. É então que Nicholas Ray se associa a Humphrey

Bogart , que, convertido em produtor, é dirigido por Ray em uma de suas

melhores criações: o advogado de O crime não compensa (Knock on any door, 1949), melodrama de denúncia social transcendido por uma penetrante descrição de ambientes e comportamentos.

No silêncio da noite (In a lonely place, 1950), novamente

uma associação com Humphrey Bogart, dá a Raymond Nicholas Kienzie a fama

de um diretor acima da média no circuito hollywoodiano ao introduzir no

relato uma reflexão sobre o próprio cinema. Bogart faz um roteirista

amargurado com as engrenagens da indústria que, após alguns filmes de

sucesso, entra em crise criativa. A estrutura narrativa toma a forma de

um autêntico film noir, mas a concepção do próprio roteiro e a

montagem permitem uma transgressão ao gênero. Contracenando com Bogart,

Gloria Grahame, que viria a ser esposa de Ray.

Outra pérola do film noir, Cinzas que queimam (On Dangerous Ground,

1952) mostra o calvário de um detetive particular (Robert Ryan), que,

desiludido com a escória reinante na cidade, é designado para investigar

a morte de uma mulher no interior. E se apaixona, no intricado do

enredo, por uma mulher cega (interpretada por Ida Lupino, que também foi

diretora de filmes). Ward Bond (ator fordiano por excelência também

está presente), assim como Ed Begley. Filme fascinante que não se

esquece de maneira assim tão fácil.

Johnny Guitar (1953) é um western sui generis e, para

muitos, o melhor filme de Nicholas Ray. O mais insólito e, talvez, o

mais característico dos filmes deste diretor, constitui, para certa

parte dos exegetas de Ray, uma continuação ideal de No silêncio da noite:

a história de um homem violento que deseja deixar de sê-lo e de uma

mulher moralmente mais forte do que ele. Este contexto, dentro de uma

fábula de evidente intenção antimaccarthista, permitiu ao autor

desenvolver alguns de seus temas prediletos: a obsessão da violência, a

inquietude da adolescência, a onipresença da morte, sem esquecer

precisos matizes autobiográficos. Através de uma construção dramática

inusitada - um plano-sequência inicial de 40 minutos de duração em um

cenário único, a sala de jogos, expõe e enfrenta os personagens

principais, Ray buscou um certo clima de exasperação lírica em todos os

recursos de sua mise-en-scène, na estilização dos gestos e

movimentos dos atores, no preciosismo dos diálogos, no insólito da cor

(cujos defeitos técnicos foram utilizados habilmente com fins

expressivos) e do cenário. Servido por uma admirável corte de

intérpretes (entre os quais Sterling Hayden e Joan Crawford). E,

finalmente, popularizado por um tema musical de grande êxito, Johnny

Guittar foi um western feérico por excelência, que teve o mérito

especial de inventar seu próprio gênero.

O lirismo do homem ferido se espraia em todos os filmes de Nicholas Ray,

às vezes com mais intensidade, outras vezes com menos. Em Horizonte de glórias (Flying leathernecks,

1951), o cineasta abandona o cinema noir e o western para localizar a

sua ação num campo de batalha. É a guerra o espaço onde os conflitos

explodem. É bem de ver que Ray, ainda que trabalhando no cinema de

gêneros, transcendendo-o para, nele, apor a sua marca, o seu pensamento,

a sua visão de mundo, a sua filosofia de vida. O palco é o conflito do

Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. John Wayne é um major que

assume o comando de um esquadrão de caças e encontra enormes

resistências de seus comandados, entre eles Robert Ryan.

Antes de Johnny Guitar, Nicholas Ray incursionou num western em 1952 que não tem a notoriedade deste, mas é admirável: Paixão de bravo (The lusty men).

Robert Mitchum (um ator de rara presença e personalidade cênica) fica

machucado num rodeio e resolve voltar para a sua cidade natal. Arranja

trabalho num rancho e se torna amigo de seu patrão, mas não estava no

programa que se apaixonasse por Susan Hayward. Estabelece-se, então, o

conflito e Ray injeta, nele, o seu constante lirismo do homem ferido.

Também no elenco um ator coadjuvante, mas de extraordinário

desenvolvimento interpretativo: Arthur Kennedy.

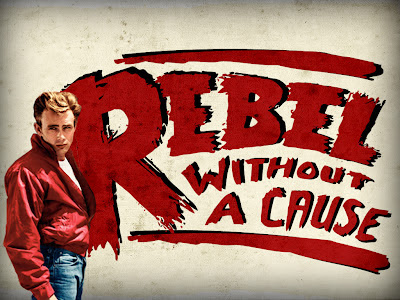

A filmografia de Nicholas Ray ainda revela muitas surpresas. Em 1955, realiza o antológico Juventude transviada (Rebel without a cause), o primeiro longa de James Dean, que viria, depois, fazer ainda dois filmes (Vidas amargas, de Elia Kazan, e Assim caminha a humanidade,

de George Stevens, antes de sua morte prematura num acidente

automobilístico.

Jean-Luc Godard, num dos seus escritos no Cahiers du Cinema

chegou a afirmar numa crítica a um filme desse cineasta: "O cinema é

Nicholas Ray!" E o próprio disse que "o cinema é a melodia do olhar."

Nicholas Ray é um dos mais importantes realizadores do cinema americano

de todos os tempos. A revisão de seus filmes surge, portanto, como

programa obrigatório para todos os cinéfilos que se prezam.

Em 1955, Nicholas Ray realiza um de seus filmes mais admirados e que

causou sensação entre os jovens dos anos 50, principalmente pelo

aparecimento do ator emblemático James Dean, que, com sua morte

prematura, viria a se tornar um mito ainda hoje celebrado. O filme, Juventude transviada (Rebel without a cause),

reflete a angústia de toda uma geração de jovens, os rebeldes sem causa

do título original, e seu argumento gira em torno de Jim Stark (Dean),

um jovem que é obrigado a se transferir para outra cidade por ter sido

expulso da universidade onde estudava. Atraído por uma jovem vizinha,

Judy (Natalie Wood), entra na universidade local, mas não tarda em

demonstrar, com os colegas mais rebeldes, seu comportamento

inconformista. Provocado, Jim, apesar dos conselhos do pai, homem

bonachão e dominado pela esposa, dispõe-se a um duelo de honra e, com

seu rival, dois carros em alta velocidade precisam frear diante de um

abismo. Durante o duelo, seu antagonista, Buzz (Corey Allen) acaba por

cair no abismo e, em consequência, vindo a morrer. Os pais de Jim tentam

impedi-lo que se apresente à polícia e ele se refugia com Judy em uma

vila abandonada descoberta pelo jovem Plato (Sal Mineo). Há, na

sequência em que os jovens estão na vila, um triângulo amoroso sui

generis travado apenas pela troca de olhares que se configura numa

expressão maior do cinema de Ray.

Nicholas Ray concebe a ideia desse filme através da leitura de uma série

de recortes de jornais sobre adolescentes inconformistas e, também,

influenciado pelo mal-estar social muito em voga naquela época. Juventude transviada

é considerado o mais completo e explícito sobre os problemas da

adolescência entre as obras dedicadas ao assunto. Sua tonalidade

peculiar se deve, principalmente, à excepcional identificação entre Jim

Stark e seu intérprete, James Dean, arisco, de uma sensibilidade à flor

da pele, e desamparado, "ambos desgarrados pelo conflito entre o desejo

de se entregar e o temor da entrega", como declara o próprio Nicholas

Ray.

Jim Stark é o protótipo do adolescente solitário e difícil cujo drama

nasce de uma inocência fundamental, levada até às últimas consequências,

e que resulta na impossibilidade de aceitar os compromissos impostos

por certa civilização, por uma determinada forma de viver. O êxito

alcançado por Vidas amargas (East of Eden), de Elia Kazan,

baseado em parte do romance de John Steinbeck, com a rica e complexa

caracterização desse personagem, converte James Dean em símbolo de toda

uma geração, originando um culto quase idolátrico que ainda perdura.

Construído segundo uma linha dramática de uma sensibilidade de tragédia

clássica e apoiado numa apresentação simples e direta de seus

caracteres, Rebel without a cause se desenrola em um clima

febril, delirante, específico dos filmes de Ray dessa etapa, que se

resolve em várias sequências culminantes, momentos fortíssimos dentro da

sua estrutura narrativa: a lição do planetário, que dá uma das chaves

para a compreensão da obra; a chicken run, absurda prova de valor que se

consuma como uma cerimônia pagã; a penosa e violentíssima explicação de

Jim a seus pais; a admirável cena de amor na vila e o desolador

desenlace. O emprego pela primeira vez do Cinemascope permite a Ray

estimulantes experiências de composição, tendentes a dar uma ênfase

lírica a certos gestos dos intérpretes. A sinceridade e honradez

extremas de seu enfoque fazem com que Juventude transviada não

haja perdido, com o tempo, a sua atualidade, ainda que Ray aborde um

delicado problema social em termos mais poéticos do que analíticos.

Alguns filmes que não tive a oportunidade de ver estão fora dessa

trajetória de Ray (por exemplo: Fora das grades, entre outros). E também

não há um propósito de esgotar a ficha filmográfica de Nicholas Ray.

Mas, depois de Rebel without cause, o filme que mais se destaca é

Delírio de loucura (Bigger than life, 1956), com James Mason, Barbara

Rush, Walter Matthau, Christopher Olsen. Mason (sempre um ator

impecável, fleumático) faz um professor que descobre sofrer de uma rara

doença e aceita se tratar com uma droga ainda em experiência científica.

Há uma recuperação e regressão na doença, mas o problema maior é que

ele se vicia nela e seu comportamento familiar se torna insuportável com

reações imprevisíveis. Ray também aqui adere ao Cinemascope, tela

larga, cujo primeiro filme nesse processo anamórfico data de três anos

antes: O manto sagrado (The rope, 1953). Bigger than life é

uma obra de grande impacto no qual Ray desenvolve o violento

enfrentamento dos impulsos espontâneos do indivíduo e das estruturas

coletivas da vida norte-americana.

O filme a seguir é Quem foi Jesse James? (The true story of Jesse James,

1957), com Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope Lange, Agnes Moorehead,

John Carradine. É a história de Jesse James e sua trajetória como um

dos mais temidos, ao lado do irmão, bandidos do oeste. Há, no filme, uma

aguda análise do processo de conversão de um personagem pacífico e não

contaminado que se transforma, de repente, condicionado pelo meio

social, em um herói violento. Ray propõe, com claridade meridiana, sua

concepção da violência revolucionária como única forma válida de se opor

à violência impune da sociedade constituída.

Nesse mesmo ano de 1957, Amargo triunfo (Bitter victory),

com Richard Burton, Curd Jürgens, Ruth Roman, Christopher Lee. Oficial

recebe condecoração por bravura, mas a honraria se converte em insulto,

porque o capitão que a indicou tem um affair com a esposa do oficial condecorado. Jornada tétrica (Wind across the everglades,

1958), com Burl Ives, Christopher Plummer, Peter Falk, tem sua ação

localizada no século XIC. Nunca vi este filme, mas as críticas são

entusiásticas.

A bela do bas-fond (Party girl, 1958), com Robert Taylor,

Lee J. Cobb, Cyd Charisse (as pernas mais bonitas de toda a história do

cinema), John Ireland, Corey Allen, tem o galã Taylor como um advogado

manco (um homem ferido) que é ligado a um chefe mafioso, mas ao se

apaixonar por uma bailarina (Charisse) tenta sair do esquema de

corrupção. O que não é nada fácil.

O filme que mais aprecio de Nicholas Ray, entre muitos outros, evidentemente, é Sangue sobre a neve (The savage innocents, 1960). Adaptado do romance Top of the world,

de Hans Ruesch, pelo próprio autor ao lado do italiano Franco Solinas, a

ação se passa no gélido Ártico e mostra a vida de um esquimó (Anthony

Quinn) com sua mulher (Yoko Tani). Há alguns momentos que fazem lembrar a

obra-prima de Robert Flaherty Nanuk, O esquimó (Nanook of the North, 1922), filmado, este, in loco, ainda no período da estética da arte muda. The savage innocents

tem um registro documental do dia-a-dia do personagem: seu modo de

habitar, sua necessidade de caçar para trazer o alimento no fim do dia. E

que se constitui, na verdade, num autêntico discurso sobre o pensamento

selvagem, a dialética da Natureza e a corrupção da civilização em uma

das mais claras e transparentes expressões das concepções morais do

autor, tanto de um ponto de vista emocional e dramático, quanto no

exercício estrito da mise-en-scène cinematográfica. Ray não

conseguiu, para este filme, recursos nos Estados Unidos. A produção é

uma parceria entre a França, Itália e Reino Unido. Peter O'Toole tem uma

ponta.

No regresso a Hollywood, sem trabalho, o produtor Samuel Bronston o

convidou para dirigir um épico histórico tão ao feitio da época: O rei dos reis (King of kings,

1961), quase três horas de projeção. Apesar de a crítica, na época, ter

fechado os olhos para o filme, e, hoje, revisto, tem alguns defensores

entusiásticos. Trata-se da história de Jesus Cristo do nascimento até a

ressurreição. Quem o interpreta é Jeffrey Hunter (o acompanhante de

Etahn Edwards em Rastros de ódio/The seachers, de John Ford). Há

close ups magníficos de seus olhos azuis. Novamente utilizando com

sabedoria o Cinemascope, para alguns críticos que viram grandeza em King of kings, Ray amplia, aqui, os limites de seu mundo e depura as suas constantes expressivas.

Gosto muito de outra superprodução de Bronston dirigida por Ray: 55 dias em Pequim (55 days at Peking,

1963), canto de cisne de Nicholas Ray, com Charlton Heston, Ava

Gardner, David Niven, Flora Robson, John Ireland, Harry Andrews, e o

próprio Nicholas Ray no papel do embaixador. Estrangeiros são

constrangidos e cercados durante a revolta dos Boxers, A única saída

para eles é ser liderado por um valente e obstinado membro da Marinha

norte-americana e pelo embaixador britânico. O filme, na época, foi

malhadíssimo pela crítica.

Eis, portanto, a trajetória de um grande diretor de cinema. Nada existe hoje que se lhe possa comparar.